Alfredo Boulton fue –eso decimos– un fotógrafo e historiador del arte moderno; uno de los más influyentes del siglo XX venezolano. Pero lo afirmamos así, a secas, sin precisar muy bien lo que eso significa y lo que en su obra delata un pensamiento de ese tipo. Por eso, nos parece importante comenzar este homenaje a Boulton determinando en sus líneas directrices lo que entendemos aquí por moderno, y de qué manera se manifiestan estos rasgos generales en su producción fotográfica. Como también lo hicieron en la América Latina y en esa Venezuela petrolera y demócrata que hoy agoniza.

Pero esa esperanza no estuvo nunca sola, sino estructuralmente acompañada por una no menos urgente necesidad de arraigo en lo que cada quien, cada pueblo, cada cultura, cada proyecto modernizador creyó ser lo más auténtico, lo más profundamente suyo. Era como si la esperanza de ese futuro radioso despertara también profundos temores de la especie; temor de perder contacto con nuestros orígenes biológicos y dejar de ser lo que siempre fuimos. En los casos más profundos, ese escenario edénico se identificó con lo primitivo sin más, con la humanidad en sus albores, y de allí el interés de numerosos movimientos y artistas a todo lo largo del siglo XX por el arte “primitivo” de África, Asia, América y Oceanía. Pero esa base primigenia donde lo moderno quiso echar raíces –por necesidad programática– encontró también escenarios más concretos, como los orígenes campesinos y asiáticos de la Rusia revolucionaria, el “pueblo viejo” de los Jemer rojos o los indios y mestizos de esa “Venezuela de verdad” enarbolada por los chavistas. Siempre, en todo caso, se hizo posible detectar ese escenario primero que todo movimiento moderno, revolucionario o no, sintió la imperiosa necesidad de construir para sí.

A estas dos características generales se une otra de naturaleza epistemológica; esto es, de las maneras de proceder y pensar que caracterizaron lo moderno y que podríamos considerar como sintéticas. Es decir que, en general, y aunque nunca de forma exclusiva, las estrategias modernas se caracterizaron por privilegiar la búsqueda de soluciones sintéticas, unificadoras. ¿Cómo se constituyeron las naciones modernas?, erigiendo el ideal de una nación integrada por encima de los particularismos locales; con un solo idioma, una religión, un territorio. Eso fueron –hasta ayer apenas– La Unión Soviética, Francia, Italia, España, Venezuela: una unidad geopolítica que desestimaba, cuando no negaba con violencia, las diferencias regionales. ¿Cómo imaginaron los movimientos modernos más característicos del siglo pasado a sus ciudadanos? Como individuos equivalentes los unos a los otros, ideales humanos más que seres concretos. Eso fue el “Nuevo hombre soviético” y el ideal ario de los nazis (cuyas expresiones plásticas fueron por lo demás tan cercanas). Eso fue, también, aunque por supuesto no pueda equiparárseles ideológicamente, la raza cósmica de José de Vasconcelos en México; eso la belleza criolla de Alfredo Boulton: ideales sintéticos, prototípicos.

Sin duda existen otras características tan definitorias como estas, pero en ellas tenemos ya una rejilla de lectura suficiente para determinar cómo se desarrolla la obra fotográfica de Alfredo Boulton y por qué es ella, para nosotros, tan característicamente moderna.

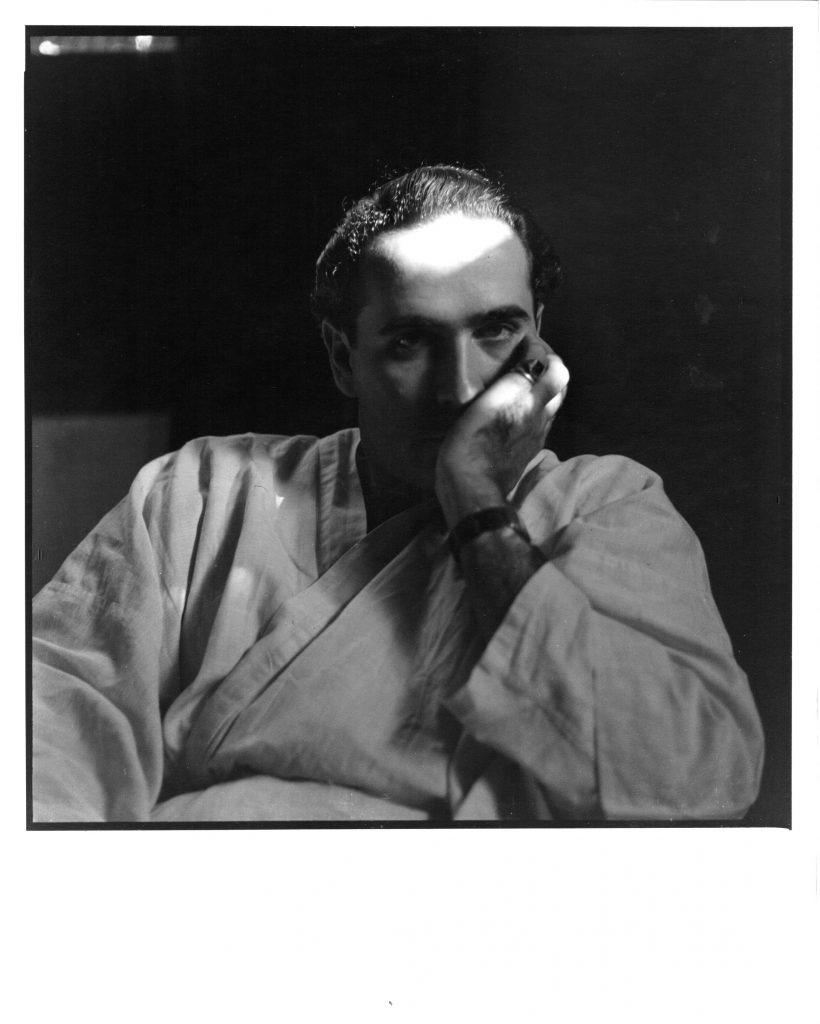

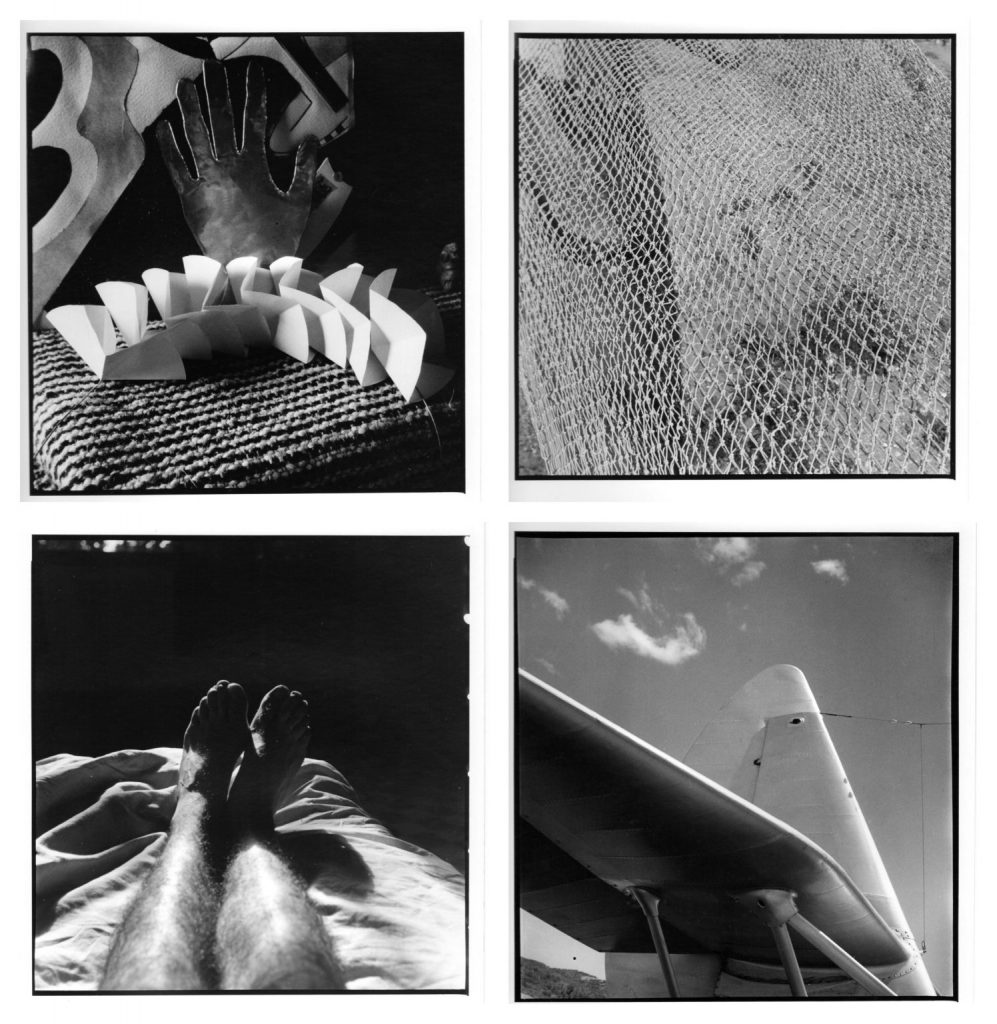

Comencemos entonces por afirmar que, si algo distingue la producción boultoniana en su conjunto, es el hecho de tener en la imagen –fotográfica o no– su eje rector. Él comienza su obra en 1928 tras regresar de sus estudios en Europa, y la inicia simultáneamente como crítico de arte y fotógrafo; esto es, como estudioso y productor de imágenes. En su crítica, comienza por afirmar la escasa originalidad de nuestros artistas y la necesidad urgente de responder, de manera personal y creativa, a la tarea civilizatoria que les imponía la historia. Como fotógrafo, tras un primer momento en el que pretende medirse con sus referencias europeas y norteamericanas, entre ellas Man Ray, pronto se siente llamado a darle un rostro concreto a esa realidad nueva que es la América Latina y ese país aún desconocido que era la Venezuela donde había nacido. Al intentarlo, lo hará de manera característicamente moderna; esto es, respondiendo en primer lugar a esa fe progresista que hace del futuro su preocupación primera; proponiéndose, en segundo lugar, la tarea de figurar ese país nuevo cuyas raíces se hunden en la realidad mestiza de América; resaltando, luego, sus rasgos más notorios y prototípicos y, por último, materializándolo en imágenes cuya construcción delata una conciencia nueva, o renovada, de su artificialidad.

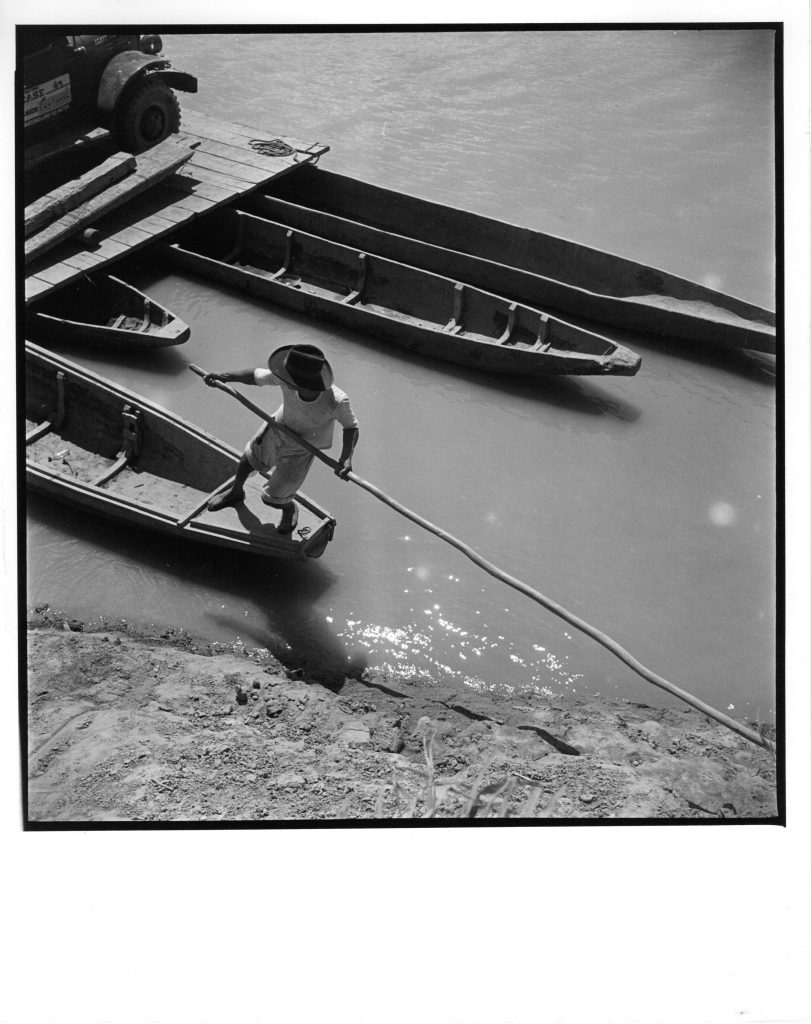

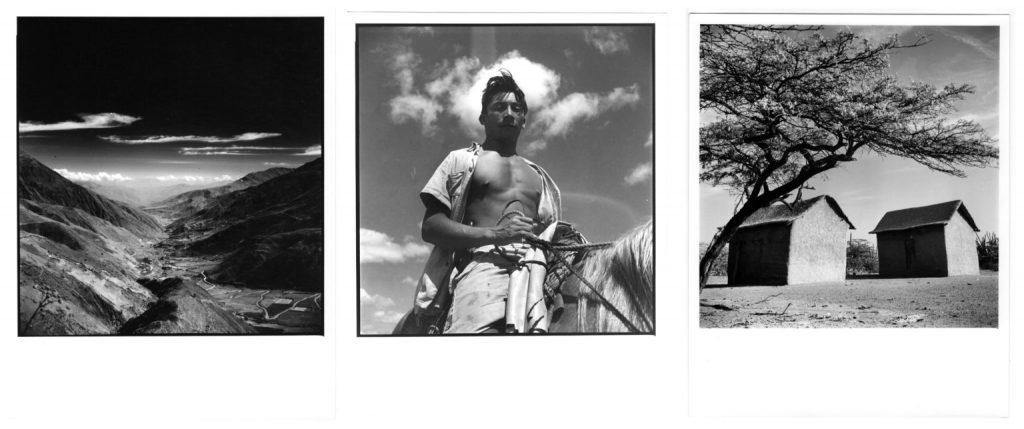

En esa tarea de figurar a Venezuela, de darle un rostro en el que todos los venezolanos pudieran reconocerse, Boulton se sirve de la fotografía y se propone un proyecto que debía cubrir todo el territorio nacional. Ahora, si en todo proyecto artístico o intelectual –en particular cuando su inicio es consciente y voluntario como este– se controlan en gran medida los objetivos y los medios puestos en juego, no sucede igual con su desarrollo en el tiempo, siempre tributario de las circunstancias que la vida nos impone. Su proyecto comienza en Los Andes, a donde viaja en 1939, un año después de haberse instalado en Maracaibo para ocuparse de las empresas familiares, y luego en 1940. Ese mismo año publica Imágenes del occidente venezolano, su primer fotolibro. Le siguen Los llanos de Páez, de 1950, luego La Margarita, de 1952. Su proyecto era claro: captar la imagen de ese país todavía desconocido; sus paisajes, sus habitantes, sus pueblos y ciudades.

Y, sin embargo, en lo realizado se observan características que no dejan de ser significativas de un universo temático mucho más amplio y que, en ocasiones, trascienden esa modernidad a la que él perteneció. En primer lugar, es claro que, entre Imágenes del occidente venezolano y La Margarita, se produce un desplazamiento de sus intereses desde el paisaje –que domina en su primer fotolibro– hacia sus habitantes, lo que abría ya la puerta hacia sus futuros estudios iconográficos e históricos:

«En fotografía, yo he cubierto más o menos todo el territorio de Venezuela, para ver cómo era ese país que yo no conocía […] Una vez que tuve el paisaje de Venezuela más o menos dominado, visto por mí a través de la fotografía, me puse a buscar al venezolano, al hombre. ¿Quién es el hombre prototipo que ha vivido en estas tierras?, entonces busqué al más sobresaliente de todos nosotros: Bolívar.» [1]

Queda claro, también, que un proyecto que se inicia como una investigación fotográfica, termina orientándose hacia la historia y deja de lado a la fotografía, aún cuando siga centrado en la imagen; esta vez las pinturas que preservaron para la memoria el rostro de esos héroes prototípicos de la nación, lo que Boulton abordaría en sus estudios iconográficos y luego en su Historia de la pintura de Venezuela. Notemos, además, que si Boulton se propone fotografiar al país, sus paisajes y sus habitantes, su interés se centra particularmente en esa Venezuela pueblerina y rural, nunca en las ciudades como tal, lo que sin duda tiene que ver con esa otra necesidad moderna; la de crear un escenario primero, edénico, sobre el que debería construirse la nación nueva, la Venezuela posible.[2]

Ahora, precisar los rasgos fundamentales de un movimiento dado, no solo nos ayuda a comprender mejor la obra de un individuo situándolo ante los demás autores de su tiempo, también nos permite determinar cuándo y por qué la suya escapa a las determinantes históricas inmediatas, para anunciar lo que solo cobraría sentido cuarenta o cincuenta años después. Y allí, es importante decirlo, Boulton nos reserva todavía algunas sorpresas, cuando ese corolario de experiencias que a menudo excede la producción central de un artista se ilumina ante la obra de las generaciones posteriores. Es el caso, por ejemplo, de su Margarita, un libro que anticipa el desarrollo posterior del fotolibro en Venezuela, porque el suyo era ya un libro donde la imagen dictaba el tempo del texto y determinaba su funcionamiento semántico. Es el caso, también, de sus imágenes homoeróticas (las del Diamante negro y otros personajes que conoce en Caracas y Maracaibo), imposibles de leer y de aceptar en su momento, y que solo cobrarían sentido cuando se desarrollan –a partir de los años sesenta– los diferentes movimientos de reivindicación para las minorías raciales, políticas, religiosas y sexuales.

De eso modo, se dibujan en Boulton cuatro grandes bloques temáticos. Tres son típicamente modernos: el paisaje, el venezolano y la arquitectura popular venezolana. El último escapa a las determinantes estilísticas y temáticas de lo moderno para abrirse a problemáticas más contemporáneas; en particular sus temas homoeróticos y también algunos pocos pero claros ejemplos de una distancia “desencantada” ante los ideales progresistas de su tiempo, como ocurre en algunos de sus últimos paisajes, donde la urbe engulle el escenario edénico que construyó décadas antes.

De allí que hayamos querido centrar este homenaje a Boulton –y al fotógrafo en particular– en estos cuatro grandes bloques temáticos, los mismos que abordaremos en las publicaciones que seguirán a esta corta introducción.

Las imágenes que se publican en este homenaje a la figura histórica de Alfredo Boulton son en su gran mayoría del Archivo Fotografía Urbana. Su copyright es propiedad exclusiva de la Alberto Vollmer Foundation Inc.

***

Referencias:

[1] Ariel Jiménez, “Conversación con Alfredo Boulton” en: Homenaje a Alfredo Boulton, una visión integral del arte venezolano. Museo de Arte contemporáneo de Caracas, Caracas, 1987.

[2] Es interesante señalar que el proyecto fotográfico de Boulton se ubica en lo que podríamos llamar la primera modernidad venezolana, esa que respondía a la necesidad de generar un escenario originario de pureza; esto es, entre los momentos finales de la dictadura gomecista y el inicio en sí del proyecto modernizador a mediados del siglo XX, cuya realización mayor es la urbanización de El Silencio. Ya luego, cuando los lenguajes de la arquitectura y las artes plásticas se orientaban decididamente hacia una modernidad más racionalista, con la UCV y la abstracción geométrica y cinética, Boulton había abandonado ya la fotografía y se concentraba esencialmente en sus estudios históricos.

Lea también el post en Prodavinci.