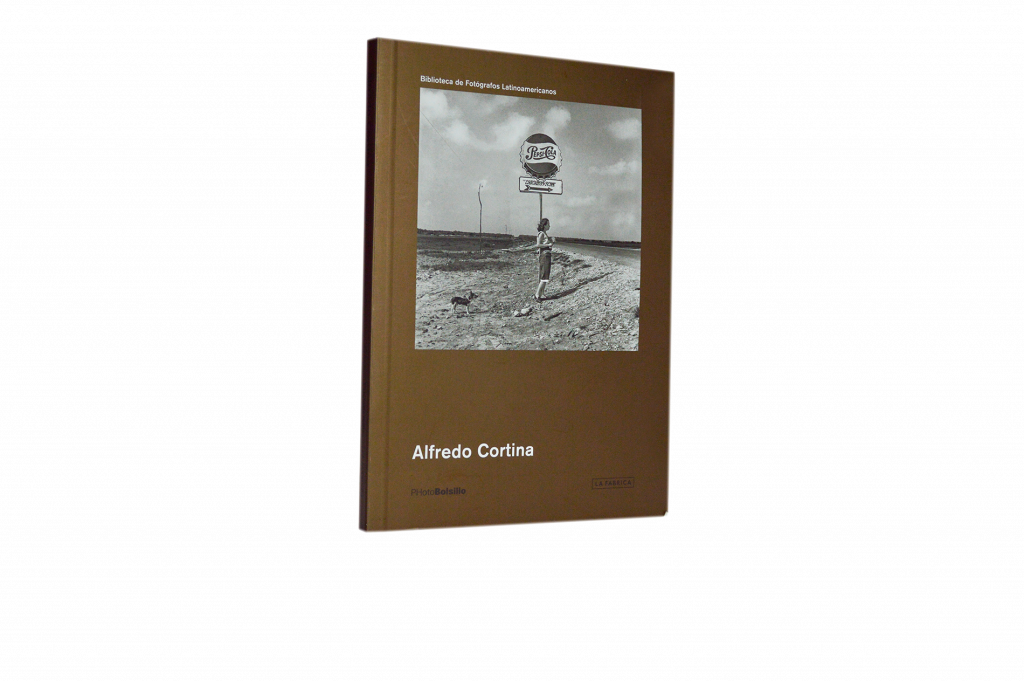

En la entrega Nº71 de «Apuntes sobre el fotolibro» compartimos un texto del historiador e investigador de arte venezolano, Ariel Jiménez sobre la fotografía de Alfredo Cortina y que forma parte del fotolibro PHotoBolsillo Alfredo Cortina (La Fábrica y Archivo Fotografía Urbana, 2016), uno de los nueve títulos que hasta la fecha han coeditado La Fábrica y el Archivo Fotografía Urbana como parte de la colección de autores latinoamericanos de la editorial española.

Nada vemos de manera directa y transparente. Nada nos aparece como es, sino como podemos verlo, en función de nuestras esperas y definitivamente mediado por las referencias que manejamos y a partir de las cuales aprehendemos nuestro entorno. Una arquitectura fechada de signos media entre nosotros y el mundo, y no nos es dado ponerla por separado [1]. En el caso de Alfredo Cortina se agregan además las miradas que nos preceden –que son también lecturas de su obra– y que no podemos eludir cuando nos enfrentamos a ella. Mejor aún, ellas son las únicas que existen, pues su autor no dijo nada sobre su trabajo, no expuso su fotografía, ni la organizó en publicaciones temáticas. Nadie lo calificó de artista, y él nunca se presentó como tal, o al menos no dejó constancia de ello.

Y sin embargo, allí está un cuerpo considerable de imágenes, algunas de las cuales sabemos que fueron pensadas en serie, aunque Cortina no llegara a completarlas ni a editarlas en conjuntos coherentes. Hoy, para un venezolano informado como Vasco Szinetar, responsable de su primera lectura y de la organización de su fondo en el Archivo Fotografía Urbana –donde se conservan–, su obra se presenta bajo la forma de un sistema significativo de oposiciones, de disparidades que nadie puede ver sin que inmediatamente se disparen en él los dolores que ha dejado tras de sí un proyecto truncado de modernidad y progreso, como el que caracterizó al siglo XX venezolano, y cuyas fechas podríamos situar entre 1936 y 1989 [2]. Se dibujan así dos Venezuelas; la de aquellas ciudades y poblados miserables, habitados por hombres y mujeres hirsutos y niños sucios (que pocas veces vemos fotografiados), y la de sus élites europeizadas, con sus autos nuevos, sus urbanizaciones de calles limpias, aeropuertos, trenes, comercios. Entre ambas, la imagen de un trance, de un momento de pasaje que todo hacedor de imágenes entonces captó, cada uno a su manera: el rostro humilde de una nación todavía colonial, de caserones de madera y tierra con una o dos plantas como máximo, que poco a poco cedía su lugar al país nuevo y limpio con el que todo venezolano, casi sin excepción, soñó.

De allí el sitio que ocupa en su producción ese otro contraste significativo entre la estructura colonial en tierra y el monumento moderno en hormigón armado, enlazados ambos, mediados, o bien por la ruina de ese presente que estaba desapareciendo, o bien por la del espacio baldío que pronto sería ocupado por el edificio moderno. La única serie voluntariamente pensada por Cortina de la que tengamos constancia, la de las esquinas de Caracas, responde precisamente al deseo de captar la imagen de la ciudad y el paisaje que perdían, voluntad que comparte con fotógrafos como Alfredo Boulton, e incluso con artistas plásticos como Manuel Cabré. Algunas vistas del entorno bucólico que cercaba la capital son estrictamente contemporáneas a las del pintor y sorprendentemente cercanas.

De las duplas organizadas por Szinetar para este libro, pocas son quizás tan elocuentes para ilustrar este trance como las que podemos ver en las figuras 45 y 46, y 60 y 61. En ambas se observa a la poeta Elizabeth Schön, esposa de Cortina, y quien durante más de treinta años posó para él como punto de anclaje, eje o referencia de escala para muchas de sus fotografías. En la primera, ella mira hacia la izquierda –hacia el pasado–, mientras una propaganda de la Philips parece concretar el futuro de progreso y modernidad con el que soñaron, ellos y el país entero. A la derecha, una imagen que para Cortina designaba tal vez ese presente que pensaban dejar atrás, olvidado en el pasado pueblerino y colonial que ella parecía considerar con desgano o indiferencia, pero que un venezolano de hoy solo puede ver con dolor, como si ese presente miserable de Cortina hubiera tomado la delantera dejando atrás, hoy en ruinas, al futuro moderno que imaginaron. La segunda lo dice de nuevo en términos distintos pero complementarios. A la izquierda, Elizabeth posa al lado de una estructura precaria en madera, en una costa descuidada y sucia, mientras a la derecha y con la misma tranquila indiferencia, aunque en una pose más rígida e inesperada, se muestran los rieles de un tren y una estructura moderna. A la izquierda, pues, el mundo que desaparece. A la derecha, la ciudad y el país que aún no surgen, y que apenas algunos hitos arquitectónicos parecían anunciar.

Desde esta perspectiva, Cortina emerge como un individuo perfectamente inscrito en su entorno histórico y cultural, en total sincronía con su tiempo, compartiendo sus esperanzas futuristas y quizás, también, sus desvaríos. Otro es, sin embargo, el perfil que se dibuja en su lenguaje fotográfico, medido y distante, más claramente legible desde las prácticas fotográficas que se elaboran entonces en Europa y el resto de los países desarrollados –que le son estrictamente contemporáneas–, en algunos momentos de Harry Callahan en los Estados Unidos, donde la figura humana solitaria funciona también como elemento de contraste y escala, o en las series programadas de la infraestructura industrial alemana, tal y como la realizaron Bernd y Hilla Becher, por ejemplo.

Y es que esa mirada fría o «seca» [3] de su fotografía, que no parece tomar partido por el paisaje que capta –aunque sus puntos de vista no siempre carezcan de interés–, y hasta la actitud programada y artificial que toma su esposa cuando posa ante él, lo distancia abiertamente de sus contemporáneos venezolanos, Alfredo Boulton a la cabeza, quienes buscaban enaltecer la belleza del paisaje nacional, siguiendo en ello el ejemplo de Ansel Adams en los Estados Unidos. Y por eso excluye programáticamente las tomas en picado o contrapicado –demasiado modernas–, los choques marcados de luz y de sombra, las situaciones enfáticas e incluso el contacto visual con su modelo, como sucede en particular en toda la serie que le dedica a su esposa o donde ella, mejor dicho, sirve de pretexto o de eje referencial y temporal. Porque lo particular de este conjunto es el contraste que se dibuja entre la figura de esa mujer elegante, que posa siempre de la misma forma –mirando desinteresadamente hacia la izquierda o la derecha, en posiciones hieráticas, a una distancia prudencial, y a la que vemos envejecer lentamente– y, detrás de ella y en el mismo tranquilo silencio, un país que se expone en sus disparidades, en su belleza y su miseria, como si ella estuviera allí simplemente como pretexto para detenerse ante un lugar y en un momento que de lo contrario hubiera pasado desapercibido. Es como si dijéramos que sin ella, sin la ocasión que su retrato permite, nada allí hubiera justificado que nos detuviéramos. Como si el autor de la imagen que se nos presenta hubiera propiciado un ligero acontecimiento cuya única función es dejar que algo suceda, eso que ocurre detrás y en torno al personaje principal y que muestra –o es mostrado– con la distancia calculada del científico que realiza un experimento. Casi podríamos afirmar que Cortina no ha hecho otra cosa sino armar el escenario fotográfico donde ese acontecimiento debe darse, donde ese algo debe suceder desinteresadamente; es decir, sin que nuestra mirada lo busque o lo solicite, y sin que ese algo, tampoco, nos requiera. La inclusión de una fotografía de Carlos Puche, su amigo de siempre, donde podemos verle ante su modelo, parecen confirmar la importancia que tuvo para él esta sistemática puesta en escena, repetida in- variablemente, durante décadas enteras.

Hay allí, en esa distancia autoral, una especie de experimento fenomenológico que hace que podamos ver en su fotografía una suerte de trampa de hechos o para los hechos, y que por lo tanto se nos haga plausible describirla en los términos mismos que emplea Carlos Cruz-Diez para sus Fisicromías. Ellas son, dice el artista cinético, «trampas de luz», «soporte de acontecimientos», y su única función es justamente la de generar las condiciones para que esos sucesos se den ante nosotros. Y cierto es que ningún venezolano –y posiblemente ningún observador atento– puede ver esta serie de imágenes sin que emerja de ellas, y como si espontáneamente germinara, entre una y otra, una multitud de relatos, los que cada quien construye en función de sus circunstancias; de los lazos que lo unen o no al paisaje y a los lugares que se hacen visibles, al tiempo que pasa parsimoniosamente mientras envejece la mujer que se entrega, sumisa, al lente de la cámara. Sin apuro, sin estados de ánimo, aceptando su rol de parámetro, de eje revelador de un acontecimiento: la vida que transcurre día a día, segundo a segundo, en un pequeño rincón del planeta Tierra llamado Venezuela.

***

Notas:

- Maurice Merleau-Ponty, Signes. Gallimard, París, 2008, p. 67.

- Las fechas seleccionadas se encuentran entre la muerte del dictador venezolano Juan Vicente Gómez (diciembre de 1935) y el llamado Caracazo, un estallido social que marcó un punto de quiebre incues- tionable en el imaginario venezolano.

- Seco es el término que empleaba Marcel Duchamp para calificar el dibujo técnico e inexpresivo de su Gran Vidrio o La mariée mise à nu par ses célibataires, même, 1915-1923.

Pueden encontrar el libro en la web de La Fábrica.