En la entrega Nº 23 de “Apuntes sobre el fotolibro” presentamos una reflexión de Alejandro Sebastiani Verlezza sobre Muros de Venezuela, de Graziano Gasparini y Guillermo Meneses. Publicado por Ediciones Armitano en el año 1976, este libro puede ser adquirido en la Librería de Ediciones Letra Muerta.

Poéticas conjuntas: de las texturas y sus asomos

El objeto cobra una especie de autonomía con respecto a su uso, a la intencionalidad primera que lo creó.

Remo Guidieri, “Museofilia”.

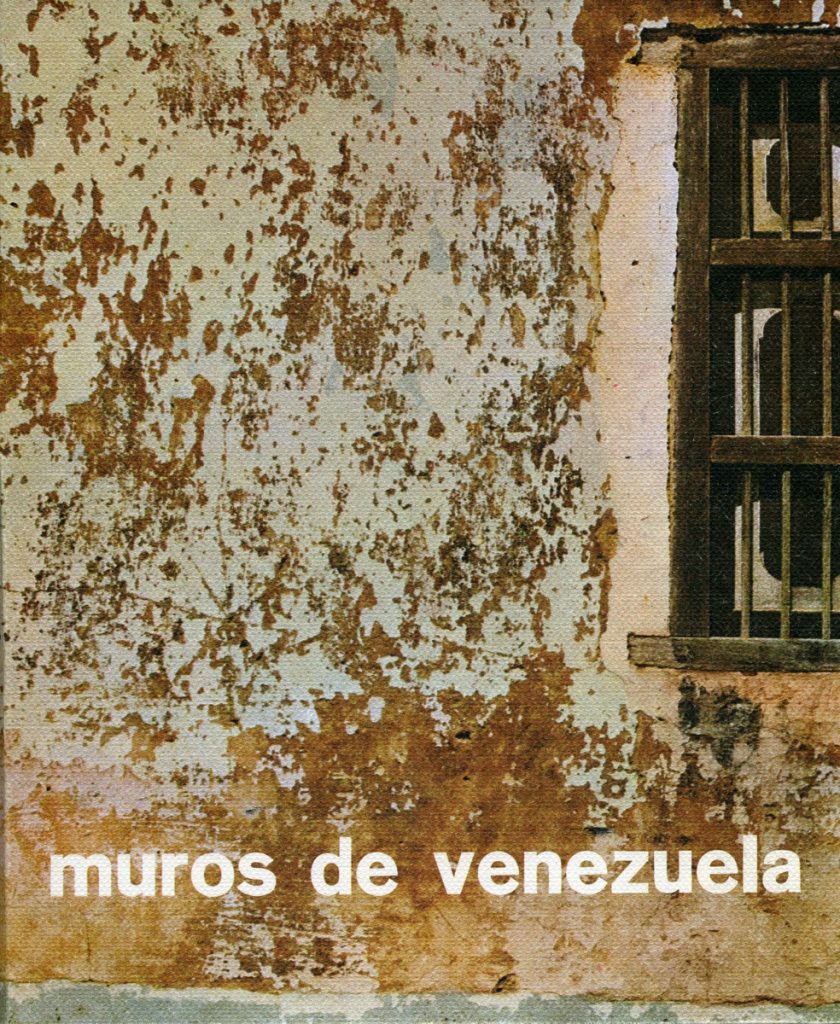

Es una edición de Ernesto Armitano. Me voy a la última página y descubro un espacio visual que ya no existe. Veo el logotipo, la lista de los títulos editados. La dirección: edificio centro industrial, Boleíta. Los teléfonos: 34.25.65 al 68. Aquí termino de comprenderlo: estoy ante un fantasma, se trata de un fragmento perdido. Por alguna razón navega en los remates, los anticuarios, las bibliotecas y quién sabe qué otros recovecos para llegar a mis manos, limpio, demasiado limpio, sin las habituales palizas del tiempo. El título tiene la discreción de las minúsculas que ciertos poetas saben usar: muros de venezuela. Fue impreso en Caracas, durante el año 1976. Se trata de una obra conjunta: textos de Guillermo Meneses y fotografías de Graziano Gasparini.

Si bien el trabajo con las formas es solitario, cuando las afinidades se conjugan los resultados son estimulantes. Ya las vanguardias, al menos desde el dadaísmo en adelante, incluidas las experiencias venezolanas —desde los años sesenta— han hecho notar los beneficios de estos cruces, sobre todo cuando son obra de la conexión artística y no las horcas doctrinarias de la militancia. El que se acerque a este libro-muro podrá corroborar la conversación entre las sensibilidades cuando aceptan la alternancia, el vaivén de las voces. El narrador lo percibe: en este sobrio y elegante experimento la palabra no puede superponerse a la fotografía. Más bien, debe acompañarla, sugerir y abrir los linderos que el lenguaje visual asoma con sus singulares misterios. Sin exagerar, Meneses va trazando algo así como una suerte de fenomenología del muro, capaz de combinar la elaboración conceptual con el necesario punto de vuelo lírico. La mano sabe que su apoyadura sobre el muro —¿un diálogo sutil con su conocido relato de 1951?— puede provocar la entrada a otros privilegios perceptivos. Sabe detenerse Meneses, decía, donde le toca. No impone su poética sobre la de Gasparini: la hace andar. Pasa en el cine con las mejores bandas sonoras. No se superponen sobre las escenas: actúan como por debajo para empujar la trama que elaboran los ojos de la imaginación.

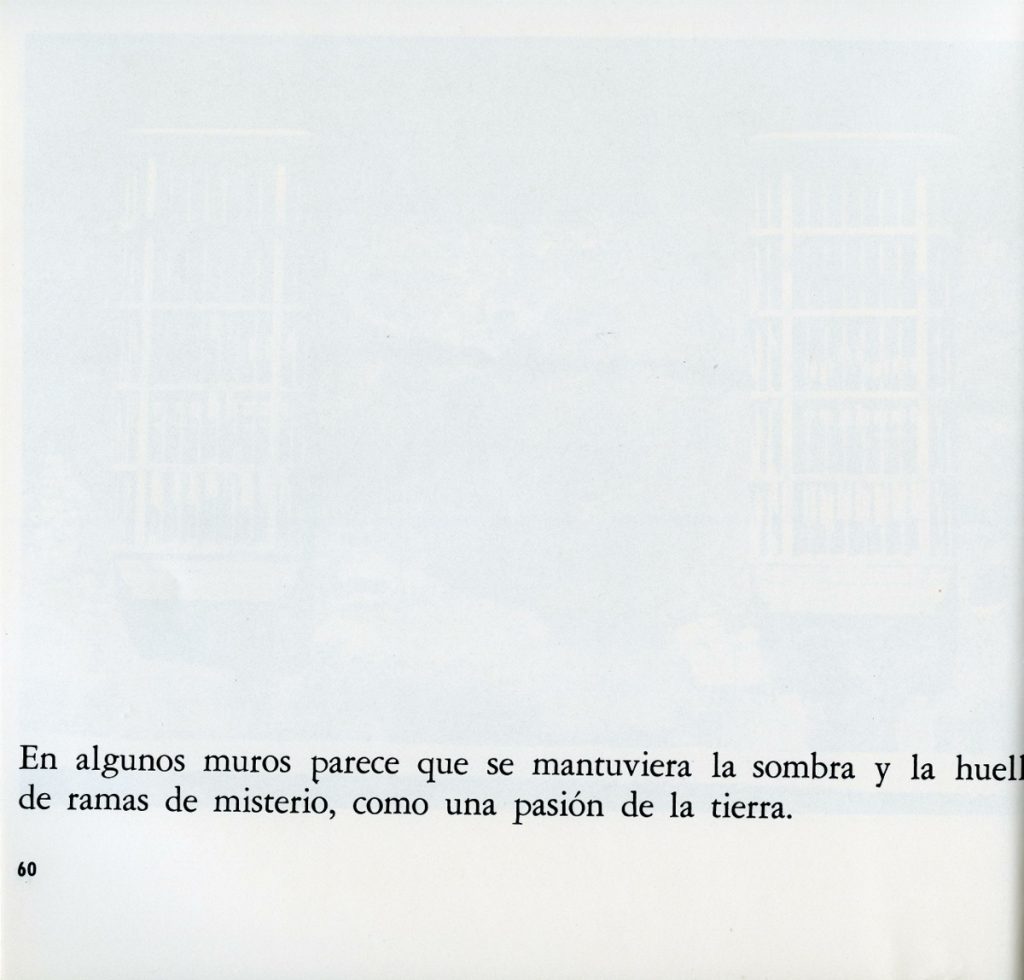

Y lo que viene, así, pasada la puerta del prólogo, es la inmersión, las variaciones de un ojo sensible y persistente. Hace falta un punto de inocente arrojo para decir que Gasparini sabe sacarle las facultades más poéticas al obturador. Sin renunciar a la voluntad del trazado y la planimetría sensible, capta las sucesivas huellas que el tiempo deja en la materia amurallada; cuarteado, casi vuelto piedra, sometido por la lija del mar; encajado, contiene una ventana de palos; de persistir, llega la sensación de la fortaleza, la antigua y bárbara reminiscencia de los trabajos forzados, pero también la vida secreta que surge en las fisuras: pequeñas yerbas, “malas”, dicen, capaces de abrirle camino a la mínima vida animal; es la belleza de lo que va descascarándose, los disparejos relieves que hacen pensar en la ruina, pero atenuada por el derrame de las nuevas formas (“llaga en el costado”, dirá Meneses); las experiencias intensificadas de la luz y su metamorfosis sobre la materia que no se conforma con su composición residual, sino que se vuelve trama, textura y mancha con inclinación plástica, cuerpo vibrátil; los colores van y vienen, con sus respectivas intensificaciones, se alternan con los juegos de luces y sombras proyectadas sobre los techos; en otras ocasiones, el ojo de Gasparini abre un poco más la toma y poco a poco —en la secuencia— aparece el asomo celeste para terminar de poner a cantar la pastosa omnipresencia del color en estas imágenes asentadas en un largo y atento ejercicio de la mirada sobre los muros venezolanos: diría que estas constelaciones solo podrían ser posibles dentro de las posibilidades cromáticas y sensitivas que ofrece el paisaje caribeño, casi me atrevería a decir que en sus “texturas primitivas” hay como una intuición de lo sagrado que se detiene en los recovecos más discretos. Debe ser por algo similar que Gaston Bachelard anotó en El derecho de soñar esta frase que contiene todo un mundo dentro de sí: “La luz ve”. Y Gasparini —muy a su manera— pareció atenderla cuando captó estas imágenes.

Pero no se trata de vislumbrar el Caribe en una versión “light”, lista para llevar. No se trata postales coloridas y simpáticas. Ni hablar de las trampas elaboradas por la publicidad y los “paquetes” turísticos. No, no ofrece este libro-muro —basta tenerlo entre las manos, sentir su peso— paseos programados para masajear las ansiedades del que se mueve para evadirse de sí mismo, bien lejos de las confrontaciones propias de todo viaje. No, hablo de una sensibilidad y una entonación anímica en muros de venezuela que me remite más a la poesía que la exploración etnográfica. Claro está, ambas inclinaciones pueden cruzarse y lograr privilegiadas expresiones. Por eso digo que es un asentimiento suave. Tal vez en estos muros pueda encontrarse el descanso —y el terrible asomo— de los argonautas que Derek Walcott supo captar en este verso de Omeros:

Cuando el ron repite, nos da el coraje para volvernos asesinos.

Los pescadores y los arreadores de mulas, los hombres del asombro que ni siquiera se nombra, en la sombrita, al ritmo de las cervezas, los sorbos que apaciguan y llaman a la ceguera, al entusiasmo y la confrontación con el destino: ¿no pudieran estos señores —y sus respectivas mitologías— recostarse sobre algunas de las imágenes captadas por Gasparini para encontrar el sosiego que les permita reanudar sus faenas, incluidas las de adentro? Es el delicado y a veces tan difícil oficio de sentir cómo el espacio resuena y a veces clama por ser captado.

En los momentos de mayor tensión se impone la presencia del muro; refugio y división, símbolo de la frontera y el resguardo, el delicado giro entre la intimidad y la intemperie. Su simpleza —limpia, lavada— contrasta con la precariedad y la inminente presencia de su canto agujereado. Sufre, vive en el interior del tiempo, con las capas de sal, las humaredas que lentamente cocinan texturas asombrosas.

Lea el post original en el histórico de Prodavinci.