Llequé a Caracas a mediados de 1990. Al subir desde el aeropuerto hacia la ciudad ya era de noche, y en el camino me impresionaron las luces de los barrios pobres, que como una malla ondulante se prolongaban hacia la oscuridad y la lejanía de laderas y quebradas. Más tarde supe lo que representaban esos barrios y me acostumbré a los cambios de perspectivas mientras se recorren las estribaciones, pero en ese momento asocié el paisaje con un urbanismo de montaña. Las luces parpadeaban por efecto de la distancia, y a medida que uno cambiaba de altura o la autopista tomaba una nueva dirección, los movimientos ponían al descubierto otras montañas iluminadas y nuevas superficies, algunas inexplicablemente hundidas en la oscuridad y otras pobladas.

A los pocos días después fui hasta el centro para dar mi primera caminata. Quienes conocen la ciudad pueden imaginar que entonces era muy distinta. En parte es cierto; pero algunos aspectos físicos se mantuvieron. Creo que la diferencia más notoria entre ahora y aquel momento es la más obvia y generalizada, aunque a veces resulte invisible. En ese tiempo eran todavía palpables ciertos vestigios del pasado de entonces, en cambio los vestigios de hoy pertenecen a otra época más reciente, hubo un deslizamiento temporal. No me refiero a las edificaciones, lo que menos ha cambiado por esos lugares, sino al uso del espacio y de los lugares públicos, la ornamentación y la fisonomía en general. El actual uso intensivo del espacio impone respecto del pasado una distancia mayor que la sugerida por los años transcurridos. Por otra parte quizás ocurra siempre lo mismo, y en especial con todo paisaje urbano: lo que se ve es el signo provisorio, pero en ese momento estabilizado, del pasado: el trance de envejecer.

Pero esto es secundario. En realidad quiero decir que, inspirado por una obvia curiosidad, me encontré caminando sin rumbo en el casco céntrico de la ciudad en la que había decidido vivir durante los próximos años. No suelo tener esa táctica; la mejor forma de caminar, para mí, es elegir un lugar distante que convierta el recorrido en una travesía prolongada, como para olvidar de a ratos que estoy yendo a un sitio en particular, pero recordar de inmediato que tengo un punto de llegada. Pensaba que estaba en el centro de Caracas y no lo podía creer. En realidad todos los hechos importantes me producen esa sensación de irrealidad. Sin embargo el momento era cierto: el ruido de la calle, esa sensación de clima neto y rotundo que se siente en las zonas tropicales, aun cuando no haga calor.

Viniendo de Buenos Aires me asombraba que el gris fuera predominante. Las calles, las fachadas y edificaciones, las señales con distintas variantes del mismo color, como si todo perteneciera a una misma familia. Incluso las cosas de colores diferentes habían capitulado y mostraban una pátina de grisura que las homologaba al resto, como un precio que hubiesen debido pagar para mantenerse en su sitio. Hasta las hojas de los árboles, convencionalmente verdes, y también las ramas, devolvían ese día y en ese lugar una luz opaca, entre plomiza y blanquecina, quizá extenuadas por el baño de calor al que los aparatos de aire acondicionado de los edificios las sometían, o finalmente contagiadas de la cantidad de aluminio, hormigón y vidrio que tenían alrededor.

Caminaba sin meta, entonces, y en una de esas cuadras indistintas por la calle que sube hacia el norte desde donde se levanta el Capitolio me topé con una vieja y desapercibida papelería escolar. Las estanterías estaban casi vacías, el lugar casi no tenía útiles para vender. Pensé que el dueño había repartido la poco que quedaba por todos lados, en un intento de ocupar la máxima superficie posible. Esa escasez repartida, unida al silencio del local y a su luz mediana, me hicieron pensar en una escenografía, o mejor, en un museo. Una exhibición dedicada a herramientas de escritura o de estudio pasadas de moda pero todavía eficaces. Cada objeto adquiría una particularidad insólita para su condición, dedicada más al uso que a la contemplación. Me sentí desconcertado ante esta sorpresiva combinación, y aunque con una mirada al vuelo podía abarcar todo –o casi todo, como ahora se verá—lo que el negocio ofrecía, una atracción hacia esa disposición, una especie de cobijo o comodidad, me llevaba a quedarme. Quería observar con atención cada objeto como si guardara alguna clave, como si en efecto se tratara de piezas únicas, porque no concebía que ese orden obedeciera a un acto inocente.

Entonces contemplé largamente la escuadra de madera oscura, la regla inmensa adornada con su festón milimétrico, el cuaderno de tapa blanda en posición vertical, combado por el paso del tiempo, el cuaderno tapa dura innecesariamente acostado, el compás de otro tiempo, grande y pesado como un arma de ataque, etc. Eran objetos mudos, de un silencio tan antiguo que hasta en el tiempo de mi escolaridad habían sido viejos. El dueño se mantenía al fondo, reconcentrado mirando la calle, detrás de unos anteojos de gran aumento y una guayabera marrón, un tanto alerta por mi visita que quizá interrumpía un aislamiento de días, pensé.

Estuve a punto de salir, entre confuso y desilusionado (por un momento había imaginado que allí podía esconderse algún Aleph), cuando tendí una última mirada hacia abajo y pude ver, bajo la superficie del exhibidor de cristal que hacía las veces de mostrador, unos pequeños cuadernos de postales caraqueñas, de portada blanca y guardas azules.

Rescaté al hombre del limbo y le pregunté si podía verlas. Eran cuatro o cinco sets, todos iguales; tenían un precio de liquidación. Si no recuerdo mal, comprar tres equivalía a pagar por dos, y llevar uno solo significaba pagar por uno y medio. Uno no podía saber en qué lugar de la escala se fijaba el valor justo, si en el precio de los cinco, de tres o de uno. De todos modos para mí, casi un recién llegado, todo me podía parecer razonable o exagerado. Vi la leyenda de la portada: “10 tarjetas postales en colores”, “Vistas de Caracas”, vi el sepia del paso del tiempo y la tipografía anticuada, y me sentí conmovido por un insólito arrebato de nostalgia, aunque ni conociera de vista los paisajes allí escondidos. Pero en esa portada había una alusión al pasado por la que yo me sentía interpelado, en gran medida porque, como toda tarjeta postal, no estaba dirigida especialmente a los caraqueños sino a los visitantes, con el añadido, en este caso, de prometer una versión de otros años. Porque, ¿qué más puede pedir un extranjero que asistir al pasado de su nueva ciudad?

Abrí unos de los cuadernillos y encontré paisajes urbanos de los años 50. Me recordaron aquellas películas con escenas panorámicas de exteriores: la ciudad como escenario donde todo fluye rítmicamente, y donde la jerarquía monumental de los espacios, aun cuando se trate de monumentos naturales, organiza la perspectiva. Imaginé posibles y similares postales de mi ciudad —recordé los noticiarios cinematográficos, que durante años habían mostrado sucesos del pasado argentino con resultados visuales similares a los de estas postales—, pensé en postales equivalentes de una ciudad ignorada, o inexistente, etc.

No conocía ninguno de los lugares representados en las vistas, para no hablar de sus nombres, algunos de los cuales disparaban en mí vagas reminiscencias caribeñas, obvio, también botánicas e históricas, ninguna de las cuales sin embargo podía verificar y asignar a un referente u origen preciso. No exagero si digo que desde entonces me apropié de esa visión de Caracas, la hice mía como si se tratara de un secreto inaugural.

Lógicamente decidí comprar todos los cuadernillos disponibles, porque en un gesto egoísta quise ocultar de la visión ajena, del desorientado que viniera caminando detrás mío, esos paisajes que había decidido me pertenecerían con exclusividad. Era un gesto de apropiación, obvio, y en el colmo de mi vanidad me veía enviando esas postales a los amigos del terruño, ofreciendo imágenes que no se correspondían con el presente, como si la distancia física que había decidido instaurar, digamos, con mi separación, entre ellos y yo, también me permitiera no solo observar otros tiempos sino directamente acceder a otra temporalidad. Porque yo quería blandir estas vistas como pedazos de experiencia concreta, era yo quien diciendo “Te mando esto” en realidad quería decir “Estoy aquí, en el momento actual de este paisaje del pasado”. Nadie era tan ingenuo para leer “Esto es así”, pero todos iban a pensar, como yo, “Pasó por esto”. De manera que estas imágenes aunaban exotismo y experiencia compartida, y sobre todo se convertían para mí de manera instantánea en objetos de contemplación y a la vez en documentos, lo más parecido a las reliquias.

A medida que las observaba y me felicitaba por la buena suerte de haber dado con las postales y las miraba una y otra vez, un nuevo elemento llamó mi atención. Veía que cada cartón presentaba pequeños agujeros, en los lugares más azarosos y de tamaño variable; y veía también que existía una continuidad en los cuadernillos, o sea, el agujero de una postal coincidía con el de la anterior o la siguiente. Quiero decir que advertí, mientras el dueño de la tienda esperaba mi decisión mirando de nuevo impaciente hacia la calle, como si estar en su negocio lo convirtiera en un ser desdichado, advertí que los cuadernillos habían sido víctimas de las termitas. O de las polillas. Hubo unos momentos de sorpresa y desconcierto, pero lejos de desanimarme este defecto me entusiasmó. Era un símbolo efectivo del trabajo del tiempo; una prueba renovada, digamos, de originalidad; el daño si se quiere servicial que tornaba a estas piezas únicas, y que por lo mismo lejos de menoscabarlas las enaltecía. Entonces pagué por ellas las monedas que costaban, las guardé en mi morral, me despedí del hombre y seguí caminando. Los vendedores de chicha atraían un mayor público, y yo me sentía satisfecho con las postales en mi morral. Las sentía como la señal de bienvenida de la ciudad.

(Cuando 15 días después volví a pasar por la cuadra, la tienda ya había cerrado y sólo conservaba su pequeña y llamativa marquesina, en la que una tipografía irregular junto con figuras geométricas pintadas con los colores básicos, componían una danza de objetos y palabras para señalar el nombre de la librería. Me detuve a estudiarla. No habían pasado 20 días de mi arribo y ya las cosas se organizaban con su típico sistema de cajas chinas. Tenía en mi poder unas vistas caraqueñas que habían dormido durante décadas dentro de eso comercio, ahora cerrado definitivamente, de cuya vida pasada quedaba como única prueba ese cartel dirigido a los niños en edad de ir al colegio.)

La historia de las postales pareció terminar en este punto, con ellas en mi poder. Pero luego algo, que no sé si atribuir al orden de los hechos concretos, hizo que todo esto asumiera un nuevo aire o siguiera por otro camino. Cada trance tiene algo de insustancial. Ocurrió que comencé a estudiar las postales con frecuencia y sobre todo con detenimiento, porque ya estaba enviando varias por correo y ello requería seleccionar las que consideraba mejores, o más adecuadas. Si bien cada bloc tenía el mismo surtido de fotos, la ausencia de perforaciones en algunos pocos casos, pero sobre todo su presencia insidiosa en diferentes sitios, muchas veces perjudicando de distinto modo una misma imagen, parecían hechos demasiado ostensibles como para pasarlos por alto, y en cada una de estas marcas podía intuirse un significado concreto. Acaso no un significado claro – aunque esto era lo menos importante en la medida en que de las postales esperamos solamente alusiones.

Los paisajes me conmovieron como figuraciones de una ciudad armónica y puntualmente exótica. Yo tenía a la mano, recién llegado, una buena porción del pasado visual y hasta imaginario, dado que los lugares fotografiados eran de los más emblemáticos de Caracas. Ese pasado representado era indisociable de la profusión de colores, que resultaban protagonistas excluyentes de las imágenes. Los amigos recibían las tarjetas y también se detenían en ellos

¿Qué sería de Caracas sin los colores? Esto debía haberse preguntado el editor, para aprovechar de inmediato las nuevas posibilidades gráficas que le permitieron incluir tantos verdes, rojos y rosados como imponía su sentido del cromatismo caraqueño. Por ello la coloración es tan cargada, uno diría empastada, e imaginativa o hasta insólita —un ejemplo es la cantidad de

automóviles rosados—, con equivalencias que serían muy difíciles de encontrar fuera de los registros más crudos del Pantone. Pero también se trata de una coloración simplificada, porque si uno se fija los colores son bastante repetidos. En especial llama la atención el verde, que siendo el color más matizado de Caracas gracias a la exuberancia natural, las innumerables variedades vegetales y los cambios en la composición de la luz a cada momento del día, en estas postales está representado casi exclusivamente como un verde muy denso que recuerda el de las hortalizas, como si deliberadamente se hubiera buscado dar la espalda a las gradaciones de la realidad.

Conservé las postales como una suerte de botín, las señales de una memoria adoptiva, profundamente simples en su composición pero con los atributos de lo serial y lo estrafalario; uno podría decir, entre artesanales e industriales. Hoy me parecen el homenaje ornamental a una geografía que no precisa exageraciones, y sin embargo las induce. Ocasionalmente las enviaba por correo a los amigos, y en general me agradecían porque todos se sentían transportados a vagas épocas idílicas, pertenecientes a un tiempo definitivamente extinguido (todos callaron sobre las perforaciones, como si admitieran que es mejor no hablar de lo ominoso). Las postales relataban el idilio entre ciudad y geografía, una de las claves del sentimiento de nostalgia que inducen. La búsqueda de esa conjunción se expresaba en la intensidad, no solo la combinación, de los colores, a punto de desbordar cada silueta pero sin interferir en la composición. En cuanto a la otra intervención, los túneles de los insectos devoradores, también encontré en ellos un sentido: podían entrañar una metáfora perfecta sobre los males en ciernes de la ciudad en crecimiento, o la acotada paciencia de los objetos para soportar lo construido por el hombre, etc.

Pero estas cavidades me interesaban sobre todo en su manifestación concreta. Las tomé como elementos de realidad-ficción. Dentro de cada cuadernillo de postales, los insectos devoradores proponían insólitos viajes transversales a través de esa geografía artificial. Por ejemplo: un farol y la acera de la plaza Rafael Urdaneta de El Silencio se comunicaban con una azotea sobre la avenida Sucre.

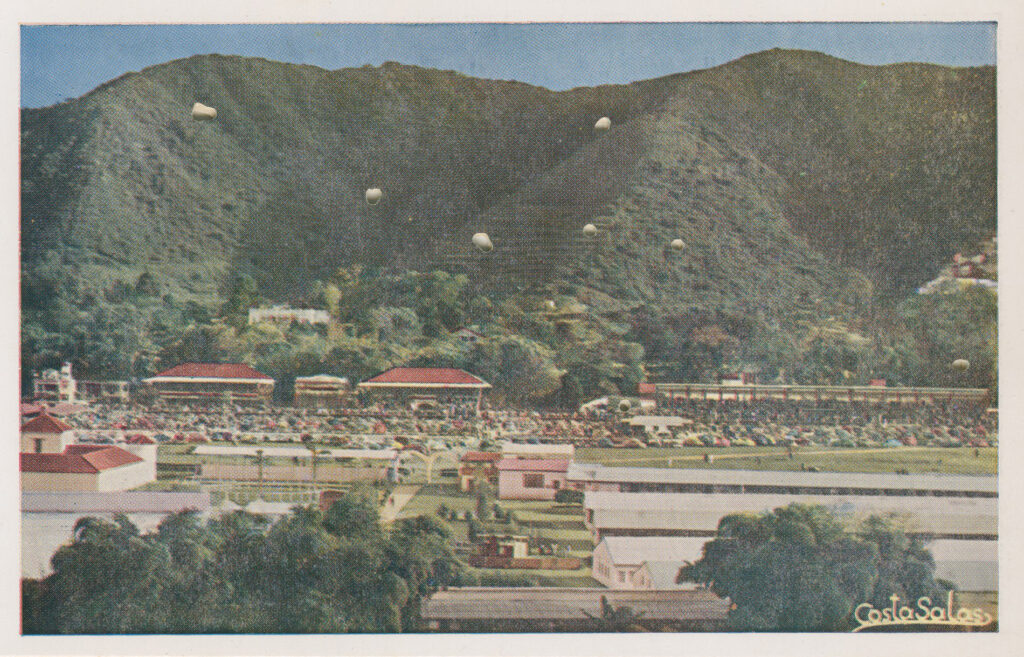

Un poste en la avenida España equivalía a un auto circulando sobre Nueva Granada, frente a la Esso; un techo rojo sobre la Francisco de Miranda se comunicaba con la pista hípica de La Rinconada; el asfalto deshabitado en Las Acacias caía en la base de la estatua al Indio Tiuna o en un parque de la Andrés Bello, etc.

Los agujeros establecían relaciones. Proponían itinerarios, conjugaban no solo puntos distantes y caprichosos, siempre emblemáticos, en general imprácticos, sino que en especial predicaban tiempos diferenciados: con el paso de los años, las perforaciones terminaban siendo lo más verdadero de estas postales: el resto podía haberse transformado o derrumbado o, lo que venía a ser lo mismo, no existir ya como dato consistente de la realidad. Habían cambiado las coordenadas y las escalas de Caracas, el paisajismo había adquirido otro sentido, los motivos urbanos eran diferentes, la idea del uso del espacio y su capacidad reguladora se habían modificado, etc. Por lo tanto quedaban esos recorridos propuestos por los túneles como motores silenciosos de la imaginación. Me inquietaba advertir que la plaga, como se le dice, tuviera algo para decir sobre este tema y, más aún, que yo estuviera dispuesto a considerar sus signos, en la medida en que era una idea que me atraía.

Los insectos devoradores proponían una escritura abierta y veloz, tocando apenas los objetos fotografiados y dedicándose al siguiente, siempre el siguiente, el que venía detrás en la siguiente página. Envidié esta mecánica y me dije que uno de los mayores préstamos que podía tomar de ello era esa táctica. Diseñar un recorrido, escribir la historia de estos elementos con una combinación tan feliz como la de las termitas, exitosas al lograr una fuerte inscripción material (nada más inscripto que la perforación, como si el empeño de escritura física hubiera atravesado la cartulina) y una elusiva acción connotativa.

Pero como siempre ocurre, los problemas no terminaban ahí. Me detenía, me detengo, cada tanto a observar las postales y me desconcierta la superficie (siempre tenemos de los textos solamente su superficie), ese carácter de felicidad soñada o de vida inofensiva que transmiten, como si Caracas fuera una ciudad transparente, con todo a la vista, pura pulcritud y sin nada que ocultar. En una sola postal se ve un barrio marginal, empequeñecido a lo lejos, apenas nítido como un racimo de casas, cubriendo la ladera del fondo; es la postal de Nueva Granada por supuesto.

Pero no es este falseamiento lo que me desconcierta; en realidad estamos acostumbrados a recibirlos todo el tiempo. Hay otro fraude más ominoso, aunque tardé años en advertirlo. Las postales buscan mostrar la pacífica realidad verdadera, pero se equivocan al proponer, en su empeño, un aire claro.

Pienso, en mi visión justiciera de la realidad, que las termitas se opusieron a ello: quisieron desmentir esa representación idílica de la luz y obraron en consecuencia. La luz caraqueña nunca es diáfana; es siempre un poco turbia, granulosa, reverberante por efecto de la montaña, que por otra parte acompaña el recorrido del sol; aparte están las nubes yendo y viniendo a cada momento. En esta omisión reside mi principal crítica a estas postales, su pecado de origen y su condición fraudulenta. La luz desde el valle simula una turbulencia en estado de dispersión que sólo se desvanece del todo cuando cae la tarde; la refracción disminuye y recién entonces uno contempla la lejanía sin contratiempos. El crepúsculo, siendo breve, es anticlimático y tiene una belleza mortal: el día se extingue rápido, cuando el aire ha alcanzado el mayor grado de transparencia.

O sea, pude pensar en el trabajo de los devoradores como un acto de justicia: la promesa de ruina que siempre blande la realidad contra lo así llamado construido. La oculta sabiduría de crear relaciones entre los lugares se revelaba una vez más de modo azaroso y sobre todo anónimo. Cada vez que contemplo de nuevo las postales me convenzo de que esos túneles también existen en la versión física de la ciudad.