La arquitectura es la escena fija de las vicisitudes del hombre; sucesos prósperos y adversos ocurren en ella, con ella, como paisaje o como protagonista. En cualquiera de estas facetas, la arquitectura se muestra como un potente artefacto comunicativo en el que se sintetizan las realidades existenciales de quienes la erigen, en función siempre de una necesidad como acontecimiento primario. Sin embargo, en casos excepcionales, un nuevo acontecimiento se constituye en el hecho edificado en sí mismo: un símbolo. En estas individualidades notables dentro de la trama urbana, poco se puede distinguir entre aquello que le dio origen y el significado que la ha fijado en el tiempo, pues a ellas se unen toda una carga de sentimientos generacionales, experiencias heredadas, eventos públicos y tragedias privadas que hacen de un sitio un lugar, y de ése lugar, un punto fijo de la dinámica urbana.

Caracas es una ciudad de muchos puntos y dinámicas, organismo de múltiples corazones de naturaleza cambiante en los que no parece haber resultado definitivo sino una sucesión ininterrumpida de momentos. Es así como según Luis Barrera Linares, en la Caracas de hoy “sus habitantes pueden vivir una urbe diferente con sólo recorrer unos pocos kilómetros o años”, afirmación que da lugar a cuestiones sobre cómo habrá sido la capital para los pobladores de la década del 50, tiempo aquél de profundas renovaciones que superan lo urbano, más allá de lo tangible.

Contadas ciudades han vivido abismal transformación como la de la capital venezolana del siglo XX, escenografía de una pujante modernidad, producto de muchos constructores, pero sobre todo, creadora de promesas difíciles de cumplir, entre ellas, permanencia y progreso. En un ambiente de masificación, alienación y extraño, el progreso como mito de la época se situaba tal norte magnético de las brújulas de muchos inmigrantes, quienes vieron en el valle caraqueño un territorio de grandes sueños, convertido en “playa de náufragos, donde unos llegan con anhelos y los más con heridas y terrores”, palabras tomadas de El Torres, protagonista y narrador testigo de la novela Venezuela Imán de José Antonio Rial (1955), autor encallado en nuestro país tras los desplazamientos de la diáspora europea.

En sus descripciones de la Caracas de mediados de siglo, entre los diálogos de una nueva sociedad emergente y las crónicas de una ciudad en procesos de cambio, lo urbano se torna algo más que un marco de acción narrativa para convertirse en el verdadero protagonista del libro, demostrando que “no hay transformación urbana que no signifique también la transformación de la vida de sus habitantes”.

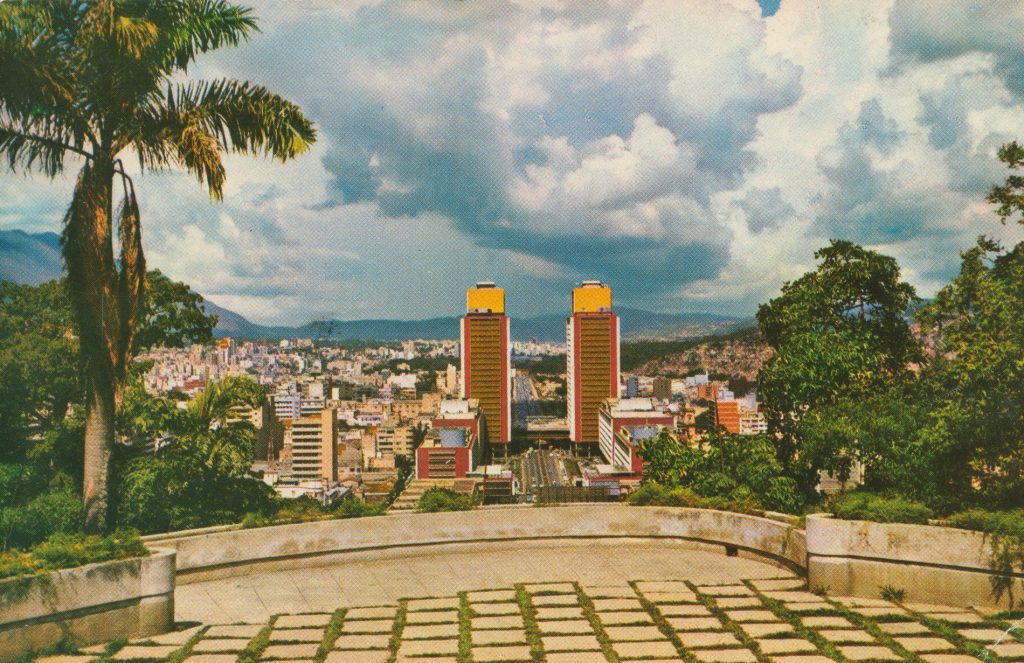

Por su parte, en medio de la reacomodación de los nuevos residentes, un suceso constructivo irrumpe en las alturas; uno que en poco tiempo se ubicaría como otro de esos puntos fijos de los que la ciudad está hecha: las torres del Centro Simón Bolívar (mejor conocidas como Las Torres de El Silencio), materialización de preceptos del entonces imbatible Movimiento Moderno de Arquitectura, proyectadas hacia 1954 por el ingeniero, arquitecto, doctor en ciencias y profesor universitario, Cipriano Domínguez.

Criticada o alabada por los testigos que la vieron levantarse, los dos rascacielos se convirtieron en punto jerárquico de la capital, mientras determinaban con su presencia expansiva el que sería el nuevo y monumental perfil de progreso, bajo una única premisa que va más allá de villas o castillos (o en resumen, de lo constructivo): la modernidad como proyecto de nación.

A lo largo de la historia de la arquitectura, la imagen de dos elementos verticales idénticos dispuestos a partir de un eje de simetría, aparece como hecho recurrente, desde los antiquísimos pilonos egipcios hasta los altos rascacielos de muro cortina de la historia reciente. En todas sus versiones, su cualidad ‘gemela’ le brinda una gran probabilidad de ubicarse como un elemento urbano vívidamente identificable, poderosamente configurado y de suma utilidad referencial. Su éxito, en el caso caraqueño, lo convierte en símbolo de una voluntad colectiva que entre sus muchas diferencias comparte una noción común: estar. Así, Las Torres de El Silencio, estructuras representativas de un progreso prometido, se convierten en imagen fotográfica y postal para dar cuenta de un -entonces- aquí y ahora.

Según una vieja intuición, la ciudad es una forma más de escritura. Bajo esta idea, quien se desplaza por la ciudad es una especie de lector en un poema de infinitos (más no ilimitados) significantes. Es así como las postales, esas imágenes de recuerdo, funcionan como depositario único de sentimientos, saludos, felicitaciones, condolencias o Cien Mil Millones de Poemas (como los de Querau), puesto que de ninguna forma la ciudad es vivida de igual manera por dos individuos diferentes. Para algunos, sitio, para otros, lugar, las Torres del Silencio consolidan su presencia en el imaginario colectivo de la época, adhiriéndose de forma inseparable a esos afectos plasmados en fotografías que emprenden un viaje trasatlántico con el objetivo de dar razón de aquellos extranjeros, quienes como El Torres (en ficción), o como José Antonio Rial (en persona), decidieron “venezolanizar” sus sueños, así como también, de muchos otros que resolvieron fijar una residencia definitiva en el país de las posibilidades.

Décadas después de ser escritas, observamos estas postales como documento histórico. Detallamos las palabras sin conocer a quienes las escribieron, hacemos de sus afectos íntimos un recuerdo de todos. Es de esa forma como las imágenes funcionan. Son promesas de memoria que expanden lo vivido, haciendo, en este caso, prevalecer una intención en medio de una ciudad que arrasaba los pocos vestigios de su historia provinciana, para autoproclamarse como meca tropical del progreso. “Memorias contra el tiempo, contra su pasaje, contra la efimeridad visible e implacable del mundo que nos rodea, y la nuestra propia, incursos en ella”.

¿Qué nos ofrecen entonces las imágenes? Permanencia, o al menos un testimonio de ella. ¿Qué nos ofrece éstas imágenes? “Muchos recuerdos” de lo alguna vez posible, una forma de testimoniar un sentido de “estar”, con la inestabilidad dirigiendo el trazo de la escritura.

Finalmente, los sentimientos y las imágenes, permanecen, a pesar de lo difícil que sea llevar a cabo su promesa. En Caracas, por su parte, el cambio continúa invariable, no necesariamente como las postales puedan retratarlo; sin embargo no es nunca motivo de desaliento, pues recordemos que Caracas, ésa ciudad de muchas promesas, nunca es igual de hoy para mañana.

***

Referencias:

ALMANDOZ, Arturo (2009). La ciudad en el imaginario venezolano III. De 1958 a la metrópoli parroquiana. Fundación para la Cultura Urbana.

BREA, José Luis (2010). Las tres eras de la imagen. Ediciones Akal.

RIAL, José Antonio (1955). Venezuela Imán. Ediciones G.P

MUÑOZ, Meridalba (2012) Crónicas urbanas de un inmigrante en la Venezuela de mediados del siglo XX. Facultad de Arquitectura y Diseño ULA.

ROSSI, Aldo (1995) Arquitectura de la ciudad.

Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación Polar, 2da Edición 97

Lea también el post en Prodavinci.