“Ciudad sin fisonomía propia, desdeñosa de su carácter colonial de antaño, arrogante de civilización y de riqueza, implacable para con los últimos restos de su abolengo romántico, febriciente en su absurda megalomanía que la lleva a buscar la semejanza de Londres y de París, Buenos Aires es apenas una imitación torpe y ridícula de aquellas capitales europeas”.

Manuel Gálvez, El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina (1910)

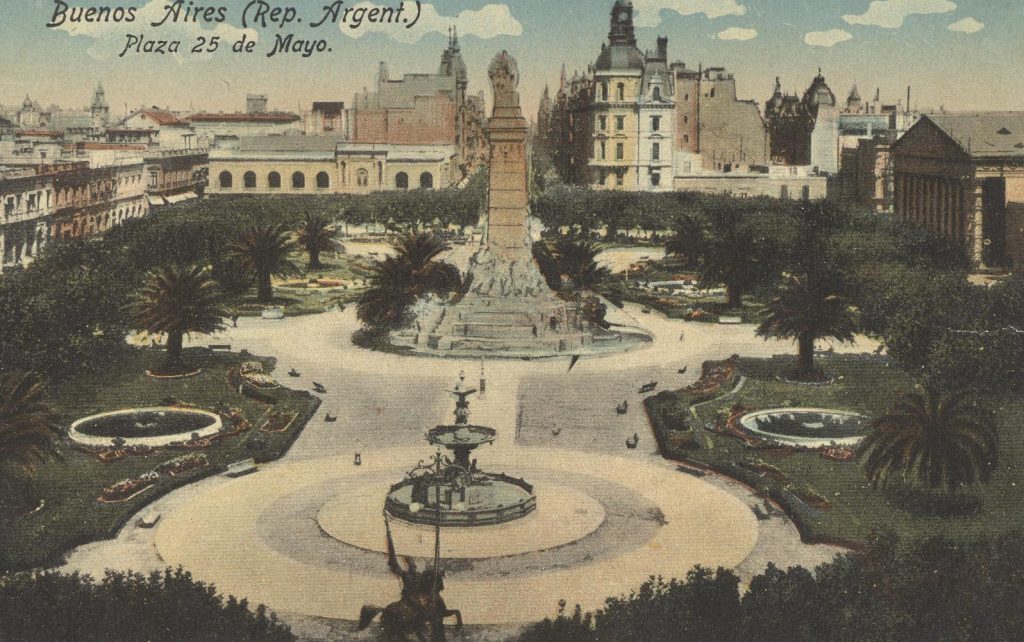

1. Rivalizada tan solo por Río de Janeiro, entre las metrópolis de la Bella Época latinoamericana, Buenos Aires saltó de 663 mil habitantes en 1895, a más de dos millones en 1932. Siendo capital de un país tan cosmopolita como Argentina, que alcanzaba la mayor urbanización de Latinoamérica entre siglos, la primacía cultural porteña en la vida nacional hubo de ser tema insoslayable de la ensayística del centenario republicano, celebrado en 1910.

La contraposición entre los ideales nacionalistas y el cosmopolitismo extranjerizado, ostensible en las urbes engrosadas con la inmigración promovida por el liberalismo decimonónico, tensionó obras conmemorativas del centenario independentista. Entre estas se contaron El juicio del siglo (1910), de Joaquín V. González, Blasón de plata (1910), de Ricardo Rojas, junto a Odas seculares (1910) de Leopoldo Lugones. Este último celebró inicialmente aquella épica inmigratoria que había hecho posible el milagro argentino después de 1880. Pero su visión se tornó más oscura y crítica de la masificación resultante en El payador (1916), donde el maestro modernista fustigó la extranjería plebeya, por ser rémora para alcanzar el nacionalismo bajo la égida del patriciado criollo.

2. Dentro de ese grupo de obras, acaso sea El diario de Gabriel Quiroga. Opiniones sobre la vida argentina (1910), la que contrapuso más claramente la extranjerizada mecanización urbana frente al nacionalismo republicano. A través de la semblanza que del diarista nos da su supuesto editor, quien no es otro que el mismo autor Manuel Gálvez (1882-1962), se nos ofrecen los atributos vernáculos contrapuestos, de manera tácita, a los antivalores de la masa escotera creciente en la capital descomunal.

“Gabriel Quiroga es patriota porque lleva muy dentro de sí mismo el sentimiento de la patria y la idea de la nación. Sus antepasados le transmitieron, sin saberlo, ese ¡tan criollo! rencor atávico al extranjero; pero tal rencor, en su alma civilizada y buena, ostenta la apariencia del egoísmo nacional. Gabriel Quiroga es patriota porque ama el suelo de nuestra tierra, cuyo paisaje siente intensamente, con emoción de patria y de arte. Gabriel Quiroga es patriota porque ha penetrado cariñosamente en el espíritu de las provincias y comprendido la acerba tristeza de las razas vencidas. Gabriel Quiroga es patriota porque, en las viejas ciudades y en las aldeas primitivas, ha aspirado el incienso venerable de la tradición colonial y estremecídose hasta las raíces del alma con la honda poesía de las músicas nacionales. Gabriel Quiroga es patriota, finalmente, porque tiene el sentido de nuestra historia, venera a nuestros hombres representativos y anhela que llegue a ser la república: gloriosa de ideales y fecunda en virtudes”.

Contrastante con el desarraigo de la masa forastera, el retrato patriota de Gabriel Quiroga es una superación del neurasténico intelectual del modernismo, quien era romántico todavía en su legado y evasivo de su contexto. A diferencia de los extranjerizados personajes de Manuel Díaz Rodríguez o José Asunción Silva, la estadía europea había permitido a Gabriel dejar de idealizar las “ciudades muertas” del Viejo Mundo, para mirar con perspectiva más vasta hacia la patria. Y ya de regreso en esta, mucho del paisaje edilicio y social de la gigantesca capital del centenario sería denostado por el personaje de Gálvez, por ser manifestación de civilización desnacionalizada y materialismo rampante.

“Buenos Aires produce una impresión penosa. La fealdad de su edificación sonora y multiforme, la carencia de perspectivas y la monotonía de sus calles rectas e iguales, revelan, en nuestro espíritu colectivo, una falta absoluta de sentimiento estético. Ciudad sin fisonomía propia, desdeñosa de su carácter colonial de antaño, arrogante de civilización y de riqueza, implacable para con los últimos restos de su abolengo romántico, febriciente en su absurda megalomanía que la lleva a buscar la semejanza de Londres y de París, Buenos Aires es apenas una imitación torpe y ridícula de aquellas capitales europeas. Enloquecida por su afán de embellecerse toma los prestigios ajenos sin advertir que, de tal manera, suprime su porvenir espiritual y que, en la gloria aparente de sus bellezas prestadas, ostenta su triste condición de pueblo secundario”.

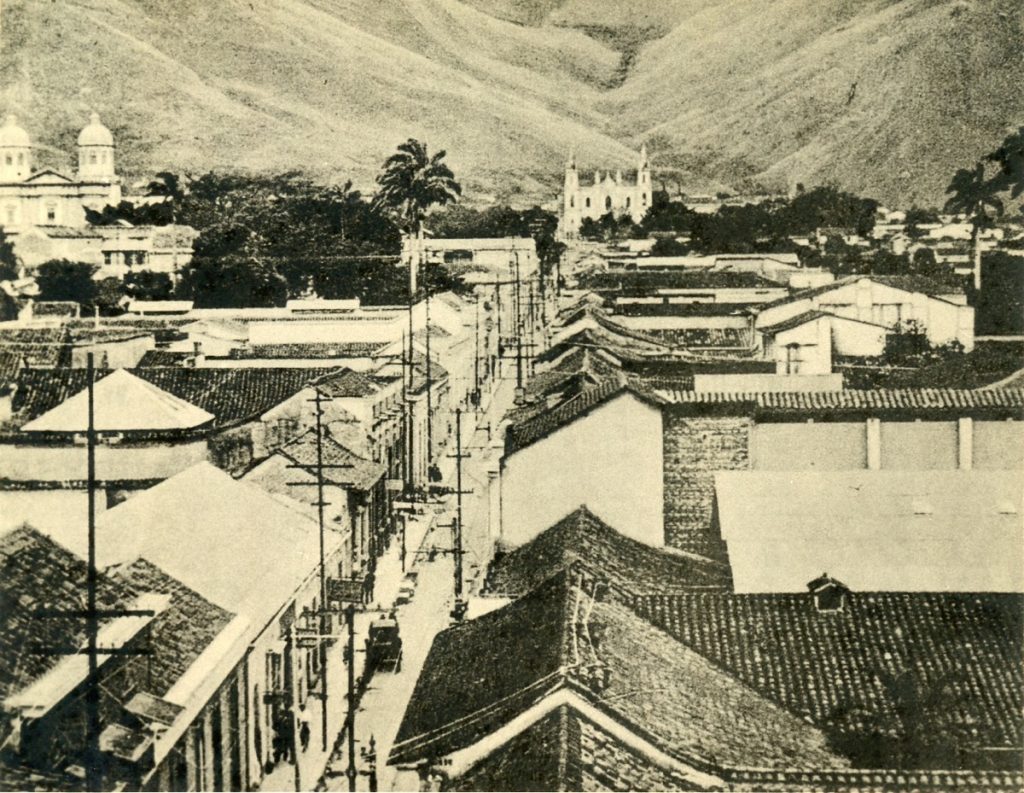

Acaso Gabriel Quiroga se habría sentido más identificado, podríamos decir, con el achatado pero castizo paisaje de la Caracas de comienzos del siglo XX, rechazado empero por personajes extranjerizados en la narrativa de Rufino Blanco Fombona, Manuel Díaz Rodríguez o José Rafael Pocaterra.

3. En la penetrante lectura hecha por este otro flâneur que Gabriel Quiroga resulta ser, se anticipa, con claridad inusitada en la literatura latinoamericana coetánea, la crítica —elaborada por la emergente sociología alemana y finalmente articulada por Oswald Spengler en La decadencia de Occidente (1918) — del trasplantado paisaje metropolitano, por segar el carácter local, y con ello la cultura y espiritualidad. Si bien anterior a la del filósofo alemán, obviamente, la noción de cultura en el ensayista argentino también queda contrapuesta a la de civilización, más por la carga material de esta última que por los procesos de imposición cultural conllevados en Spengler. Tal como lo explicita el diarista: “En Buenos Aires hay civilización pero no cultura. Estos términos indican cosas desemejantes. La cultura poco tiene que ver con los cereales y los frigoríficos y deriva de necesidades espirituales y no materiales…”.

Por lo demás, las similitudes con el discurso sociológico son acentuadas en Gálvez por un motivo recurrente de la literatura urbana de entre siglos, heredado de Le spleen de Paris (1869) de Baudelaire y la Nana (1880) de Zola. Es la alegoría de la gran capital en tanto meretriz, por contraposición al candor juvenil conservado por la añeja ciudad provinciana.

“Buenos Aires, usando de una imagen antropomórfica, es una hermosa prostituta que está aprendiendo a embellecerse y que bajo el esplendor de su carne cosmopolita y el mimetismo de su lujo complicado y estrepitoso, deja percibir a cada instante los modos burdos de su condición. La vieja capital provinciana —Salta, Catamarca, La Rioja— sería una linda criollita, peinada de trenzas y vestida de percal: una pobre muchacha donosa, tímida y honesta, sin alhajas, sin afeites, sin postizos, pero con mucho ensueño en el alma y mucho sentimiento en el corazón”.

4. También está revisada y actualizada en la obra de Gálvez la atávica antinomia de barbarie y civilización, así como el programa inmigratorio y extranjerizado que a nombre de la segunda emprendiera Argentina desde mediados del siglo XIX. Todo ello llevó al autor a exaltar, por contraste, la tradición y el provincialismo —que no provincianismo— en tanto salvadores de la nacionalidad. En efecto, si la falta de prejuicios, sobre todo en Buenos Aires y las provincias del litoral, era de las pocas virtudes argentinas anotadas por Gabriel en su diario, las “remesas de escoria europea” traídas por los barcos para alcanzar la civilización preconizada por Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, so pretexto de eliminar la barbarie provinciana, habían terminado por suprimir el carácter nacional. El escenario más flagrante de ese proceso alienígeno era, para el diarista, la gran capital porteña exhibida, en el esplendor del centenario, como feria y mercado de carne humana.

“Sarmiento y Alberdi hablaron con encono de nuestra barbarie y predicaron la absoluta necesidad de europeizarnos. Tanto nos dijeron que en efecto nos convencimos de que éramos unos bárbaros y con una admirable tenacidad nos pusimos en la tarea de hacernos hombres civilizados. Para eso se empezó por traer de las campañas italianas esas multitudes de gentes rústicas que debían influir tan prodigiosamente en nuestra desnacionalización. Después se imitó las costumbres inglesas y francesas, vinieron judíos y anarquistas rusos y se convirtió a Buenos Aires en mercado de carne humana. En fin, no apuntaré, por ser innecesario, todo lo que hemos realizado para conseguir nuestra europeización. El hecho es que ahora estamos completamente civilizados…”

Aunque sea por las referencias a la carne, en esta idea del mercado urbano resuena, curiosamente, algo de la imagen recreada por Esteban Echeverría en El matadero (1871), al despuntar la prédica civilizadora de la Generación de 1837; es una asociación que completaría, desde una perspectiva histórica, la ironía rezumada por el texto de Gálvez. Mirando casi un siglo después el programa fundacional de la Joven Generación Argentina, el diarista puso en perspectiva las desdibujadas dicotomías entre las que su generación había crecido, tales como barbarie y civilización, federalismo y unionismo. Tanto este último como la mítica civilización sarmientina parecían haber conducido al extranjerismo del país centenario. Y todo ello llevó a Gálvez, por boca de su alter ego, a la reformulación secular de la consigna auroral de Alberdi: “En la hora presente, gobernar es argentinizar”, concluye Quiroga, aunque eso fuera ya como arar en el mar del urbanizado país descendiente de los barcos.

***

Nota:

Este texto se apoya en pasajes de Arturo Almandoz, Modernización urbana en América Latina. De las grandes aldeas a las metrópolis masificadas (2013). Santiago: Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT), Universidad Católica de Chile, RIL Editores, 2017.

Lea también el post en Prodavinci.