1. Desde mediados del siglo XX, Caracas se expandió como metrópoli siguiendo una marcada segregación funcional y social en el espacio. En parte debido a la estructura basada en unidades vecinales adoptada en el Plano Regulador de 1951, las autopistas y grandes avenidas del Nuevo Ideal Nacional, cruzadas con la zonificación comercial y residencial, reforzaron a la postre, grosso modo, una segregación entre la Caracas burguesa y “sifrina” del este –para utilizar el venezolanismo de la Gran Venezuela– y la ciudad del oeste, más popular y obrera.

Alimentada por un transporte superficial que se hizo más deficiente a medida que crecía la hidra metropolitana, esa estructura segregada estaba jalonada por centros comerciales, los cuales llegaron a Caracas antes que a otras urbes latinoamericanas y europeas. Desde el psicodélico y sofisticado Chacaíto en la década de 1960, varios centros comerciales zonales y metropolitanos afianzaron entonces el consumismo, a la vez que fracturaban, irreversiblemente, la integración con lo público. A lo largo del este sifrino y de los años disco, el Centro Plaza, el Centro Comercial El Marqués y Plaza Las Américas, entre otros, mantuvieron cierta integración con importantes avenidas capitalinas, a pesar de los explayados estacionamientos que los asemejaban a los malls norteamericanos. Pero esa integración con la calle fue mermada por la vialidad expresa que blindó los diseños más brutalistas del Concresa y el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT), el cual en sus comienzos ni siquiera contaba con acceso peatonal adecuado.

A pesar de que por ello se la satanizaba, no era exclusiva de Caracas esa segregación socio-espacial. Si bien resultaba más contrastante debido a la riqueza petrolera venezolana, era una variante de la ciudad dual o polarizada, observable asimismo en otros contextos latinoamericanos durante el desarrollismo industrial agotado en la década de 1970. Particularizando aún más el caso caraqueño con respecto a otras capitales de dual segregación socio-espacial, los barrios de ranchos siempre estuvieron yuxtapuestos e intercalados entre los sectores formales y consolidados de la capital venezolana, como también ocurre en Río de Janeiro, por ejemplo, debido en ambos casos a restricciones topográficas.

2. Ese paisaje de segregación y fractura, agravado por una comunicación precaria, sería modificado por el Metro, “la gran solución para Caracas”, como fue promocionado en la época de la Gran Venezuela. Los antecedentes habían comenzado décadas atrás, sin embargo, incluyendo la creación de la Oficina Ministerial de Transporte (OMT) en 1964, durante la gestión de Leopoldo Sucre Figarella al frente del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En 1976 inició sus actividades la Oficina de Proyectos y Obras del Metro, cambiando al año siguiente su denominación a Compañía Anónima Metro de Caracas (Cametro); entre muchos otros pioneros, allí laboraron los ingenieros Antonio Boccalandro y José González Lander, este último como jefe de proyectos, después de haber estado en la OMT.

Una empresa de tal envergadura implicó la contratación de innúmeras compañías, entre las que destacaron el consorcio ítalo-venezolano Coselfa-Proinpu, así como como Parsons, Brickerhoff Quade & Douglas, de Nueva York, y Alan M. Voorhees & Associates, entre otras registradas por Carlos Maldonado Burgoin en Ingenieros e Ingeniería en Venezuela. Siglos XV al XX (1997). Las obras empeoraron el endemoniado tráfico caraqueño, que fue paliado con medidas diversas, como el “día de parada”; este no hizo sino fomentar la adquisición de más carros y aumentar el índice de tenencia vehicular de los venezolanos, por entonces entre los más altos de Latinoamérica. Aunque ahora aquella abundancia de carros nuevos nos parezca utópica, para entonces era más bien distópica, considerando que la magnitud de las intervenciones por parte de los topos excavadores y otras maquinarias afectaba por igual el tráfico vehicular y la circulación peatonal.

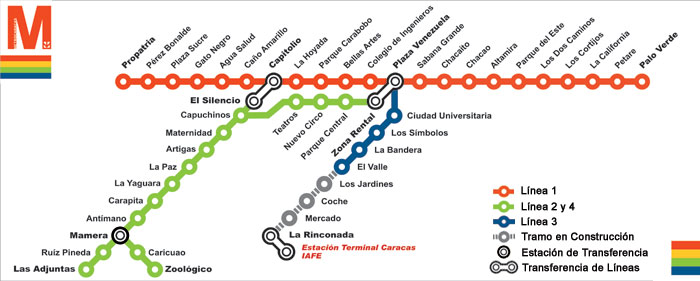

Caracas amaneció de metro el 2 de enero de 1983, abriendo con brillo aquel año bicentenario del natalicio del Libertador, promovido por la administración del presidente Luis Herrera Campins, aunque la celebración fuera ensombrecida al mes siguiente por el Viernes Negro de febrero 18. A la inauguración del primer tramo, entre Propatria y La Hoyada, siguió en marzo la extensión hasta Chacaíto, completándose hasta Palo Verde en noviembre de 1989. Antes de ello, el axis de la primera línea – que salvó la fractura secular de Caracas entre este y oeste, priorizando la comunicación en este último sentido – fue articulado desde 1987 con la línea 2, entre Capitolio y Caricuao, que también dio preferencia a los populosos sectores del suroeste. Y para 1994, con la incorporación de la casi totalidad de la línea 3, de Plaza Venezuela hasta El Valle, la red caraqueña, aunque incipiente, comenzó a ramificarse como las de otras urbes.

3. Al tiempo que mejoraban la comunicación, las primeras líneas del Metro de Caracas propiciaron una renovación cívica que fue simbolizada por la banda multicolor sobre los vagones plateados, presidida por la M anaranjada en la señalética; era esta tonalidad reminiscente, para muchos, de la aerolínea Viasa, otro exitoso proyecto comunicacional de la Venezuela democrática. Por contraste con el descuido hacia lo público que, lamentablemente, caracterizaba ya al caraqueño en su deambular por la superficie, una nueva conducta, casi modélica, se generó desde que los usuarios ingresaban a las estaciones flamantes. Claras normas de comportamiento, incluyendo la prohibición de ingerir alimentos, eran divulgadas desde altoparlantes en las estaciones y carteles en los vagones; fueron inspiradas por las del subterráneo de San Francisco, según señalara el arquitecto Max Pedemonte, artífice de la renovación urbana, al periodista Rafael Osío Cabrices, en reseña aparecida en El Nacional en 2003.

A ese civismo inédito ayudaba en parte el equipamiento y ambientación de las estaciones, realzadas muchas por obras de artistas reconocidos: desde Jesús Soto en Chacaíto, pasando por Lya Bermúdez en Colegio de Ingenieros, hasta Francisco Narváez en La Hoyada, por mencionar hitos de la primera línea. La imagen externa de esta última estación, perteneciente al Archivo Fotografía Urbana, es de hecho una postal de las muchas que, a lo largo de la década de 1980, llegaron a los quioscos venezolanos y las revistas internacionales de arquitectura y urbanismo.

Localizadas en nodos generadores de viajes, identificados desde décadas previas a través de encuestas origen-destino y otros estudios técnicos, las estaciones tuvieron efectos urbanos beneficiosos. Tras el privilegio del carro en las autopistas y avenidas de la etapa modernista y motorizada de Caracas, los peatones fueron reivindicados en pasajes y bulevares, encabezados por Catia en el oeste y Sabana Grande en el este. Además del valor como corredores de entretenimiento y consumo, alternativos a los centros comerciales tradicionales, ambos bulevares fueron articulados como distritos urbanos por las estaciones. Así también ocurrió con Bellas Artes, cuyos hitos culturales – de la Galería de Arte Nacional al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas – no estaban nucleados antes de aparecer la estación homónima.

Y no por último menos importante, debe recordarse que esa articulación fue en paralelo con el rescate histórico y enriquecimiento contemporáneo de la toponimia caraqueña. De la urbanización obrera que fue Propatria desde tiempos de López Contreras, hasta el nodo de pulperías y paraderos que era Chacaíto para viajeros del camino del Este, así lo demostró la historiadora Morella Barreto en Caracas en catorce estaciones, publicado al año siguiente de inaugurarse la línea 1.

4. Las prolongadas ilusiones y expectativas concitadas por el nuevo modo de transporte fueron registradas por Adriano González León en una de sus crónicas recogidas en Del rayo y de la lluvia (1981). Allí se remontó el urbanita a los mitos subterráneos y tesoros rupestres, como queriendo estimular a los caraqueños sobre la iconografía publicitaria a ser encontrada en los vagones y andenes del artefacto metropolitano que estaba por ser inaugurado:

“Así, aprendices de topos o de momias, entraremos al metro y comenzará la peripecia por los abismos de la ciudad. Espeleólogos sobre ruedas, cavernarios de este tiempo, no miraremos las huellas de los bisontes ni las estalactitas abrirán su bosque petrificado para alabanzas de nuestros ojos. Una pierna de mujer muy sexy, una botella espumante, un rostro feliz e idiota de alguien que ahorró, manos que saludan a una conserva enlatada, refrigeradores amarrados con cintas, artefactos, bonos, lotes, sustituirán a las pinturas rupestres…”

Evocando los subterráneos de París, Londres, Moscú, Nueva York y Buenos Aires, González León asomó sus ilusiones ante el congénere caraqueño, llamado a convertirse en gran juguete y galería de mitos para sus habitantes. Así ocurrió con la renovación urbana mencionada y la emergencia de la “cultura metro” en las dos primeras décadas de funcionamiento del sistema; no se configuraron, sin embargo, galerías publicitarias como las de los subterráneos de las grandes urbes, tal como quería el cronista para el Metro de Caracas. En este sentido, no obstante su obsolescencia, mantuvieron protagonismo las autopistas y avenidas bordeadas por vallas y neones que, si bien controversiales, son característicos del paisaje urbano venezolano.

La ilusión de González León se tiñe de desengaño en la crónica que, de manera más fría y posmoderna, elaboró Celeste Olalquiaga en Biografía íntima de la plaza Altamira (1999), postrera postal desarrollista de Caracas en los años ochenta. Rodeada por los edificios míticos y los neones distantes de la plaza Altamira que la vio crecer, la escritora presenció cómo surgía de sus entrañas aquella estación inaugurada a finales de la década. Como alentada por las galerías subterráneas anunciadas por González León en su crónica, Olalquiaga presintió entonces que “la entrada a la estación del metro Altamira podría verse como una especie de gruta contemporánea a la que descendemos como quien se adentra en una expedición decimonónica en busca de universos insospechados”. Sin embargo, al igual que el moderno paisaje circundante de la rebautizada plaza Francia; al igual que el desarrollo venezolano, alejado cada vez más desde el Viernes Negro, la postal de progreso y civismo que el Metro representó para Olalquiaga –como para el país entero– también fue desvaída a la postre. Por eso sentencia la otrora vecina de Altamira:

“Basado en el asombro y la vigilancia, este mundo utópico languideció bajo el peso de la familiaridad y ese gesto autodestructivo que lleva a los caraqueños a ignorar los beneficios de la propiedad pública, comprobando así que los paternalismos autoritarios no sirven para modificar conductas: tan solo reprimen lo que, una vez aflorado, se desata con doble furor. Ni siquiera en metro el futuro de la Caracas moderna pudo llegar a su destino”.

Habiendo sido el Metro la última empresa modernizadora de Caracas en el siglo XX, esa modernidad se le escapó al sistema, al igual que a la ciudad y al país entero. Con todo y ello, las primeras líneas del subterráneo salvaron las fracturas de la metrópoli segregada, al tiempo que propiciaron una insospechada renovación urbana y cultural; sin olvidar que, en el dominio urbanístico, el Metro, en tanto proyecto emblemático, fungió como plan estructurador por el resto del siglo XX. Vistos en retrospectiva, no son pocos logros para el sistema que, en sus inicios, proclamaba ser “la gran solución para Caracas”.

Lea también el post en Prodavinci.