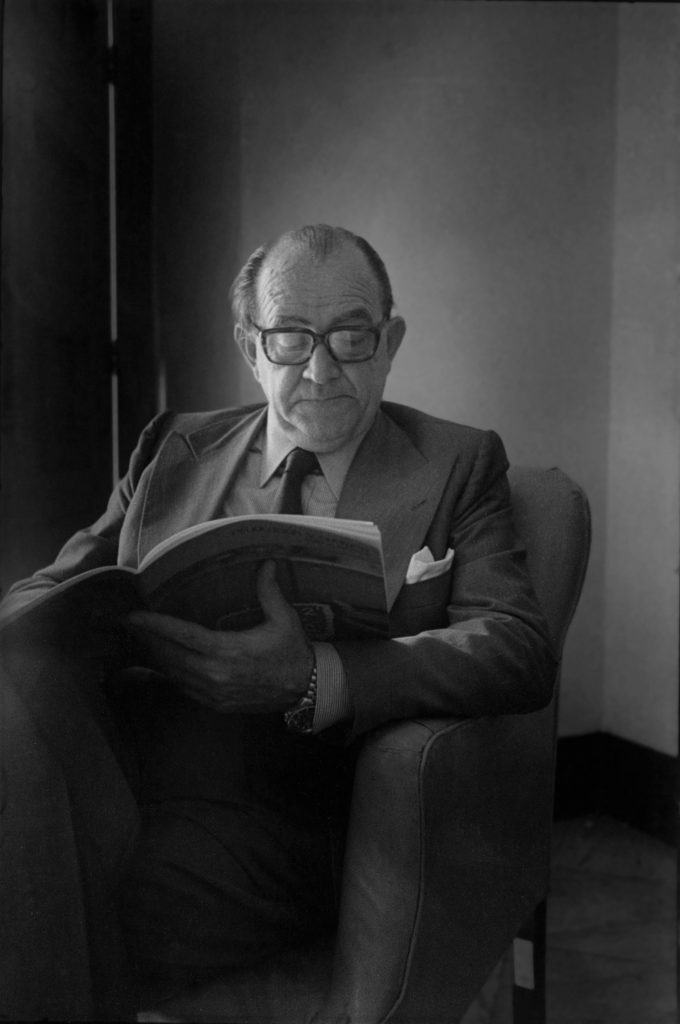

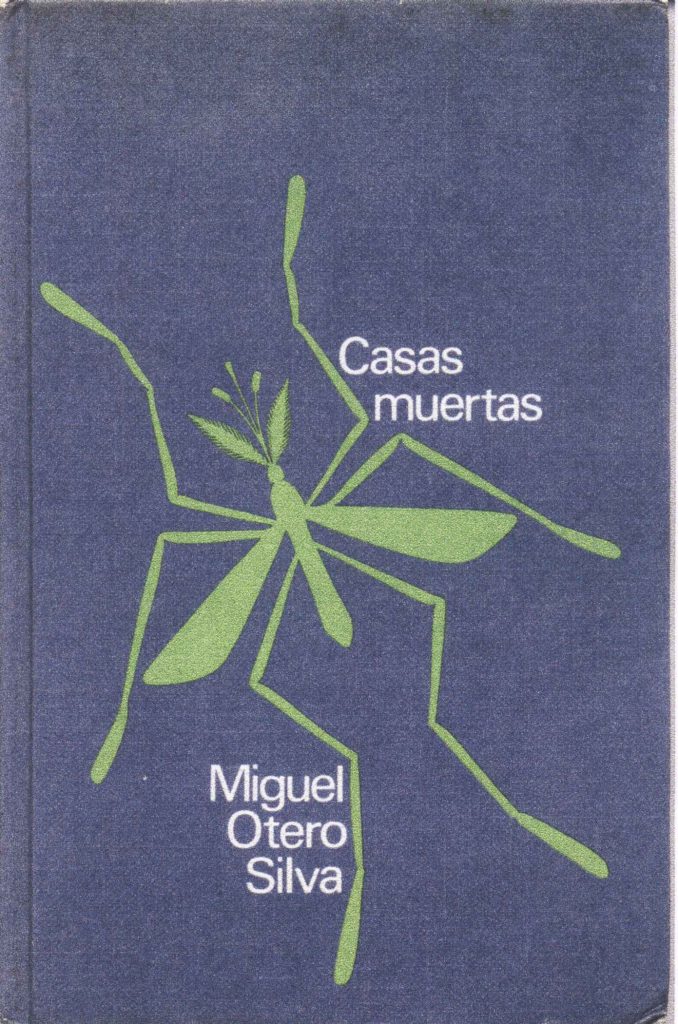

1. Mucha de la novelística del petróleo en Venezuela registra las transformaciones entre pueblo, campamento y ciudad, apelando a un sinfín de imágenes y símbolos, varios de los cuales contraponen las eras agraria y petrolera entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Siguiendo una tendencia también observable en la literatura latinoamericana, el pasado agrario es con frecuencia idealizado en esa narrativa, al contrastar con la masificación urbana iniciada al promediar la década de 1920. Casas muertas (1954) y Oficina No. 1 (1961), las dos novelas petroleras de Miguel Otero Silva (MOS, 1908-1985), registran, en saga díptica y con fidelidad reporteril, esa transformación urbana y social, entreverando diferentes estratos temporales y localizaciones geográficas.

Si bien truncado por las endemias y pestes que asolaron la provincia venezolana entre siglos, el idílico tiempo pueblerino envuelve «la rosa de los Llanos» que era el Ortiz reedificado por la niña Carmen Rosa, a través de relatos de viejos habitantes de Casas muertas. Como lo hiciera Picón Salas con las criadas domésticas en la Mérida de su infancia, la evocación de aquel tiempo de Maricastaña es oída por Carmen Rosa por boca de personajes típicos del pueblo llanero. Reminiscentes del criollismo, «Hermelinda la de la casa parroquial, la señorita Berenice, la maestra de escuela, el descreído señor Cartaya, hasta Epifanio el de la bodega», conforman una galería de caracteres que, como señalara Carlos Pacheco en La patria y el parricidio (2001), ayudan a la heroína de MOS a reconstruir una «imagen viva de la ciudad muerta».

2. Los relatos de Hermelinda eran acaso los que mejor permitían a Carmen Rosa «poblar las ruinas» o «levantar los escombro». El esplendor de la ciudad se había alcanzado antes de la fiebre amarilla de 1890, cuando Ortiz era ciudad principal de Guárico, con hasta «dos parroquias y dos jefes civiles y dos curas», y para las procesiones de Semana Santa venía gente desde Calabozo, La Pascua, Parapara y San Sebastián.

“Los altares estallaban de flores cortadas en los jardines de Ortiz y la Virgen del Carmen no se resignaba a las flores blancas de papel con lunares de moscas sino que al pie de su imagen terminaban de abrirse las mejores rosas del pueblo. Damas de crinolina y trajes de encaje susurraban una oración o escondían una sonrisa detrás del abanico de marfil. Carmen Rosa guardaba una fotografía de la abuela, que el sepia del tiempo hacía más evocadora, ensayando un paso de minuet. ¡Minuet en Ortiz, Santo Dios!”.

El fausto de ab illo tempore, cuando Ortiz era la ciudad «más poblada y más linda del Guárico, la rosa de los Llanos», era igualmente evocado por el librepensador Cartaya, cuya masonería no le impedía celebrar cada 30 de agosto la festividad de Santa Rosa. Entonces se fajaban los orticeños «con los coleadores del bajo Guárico, con los galleros de Calabozo y Zaraza, con los cantadores de Altagracia y La Pascua». También echaban la casa por la ventana con girándulas y fuegos artificiales elaborados con meses de anticipación. La última gran fiesta había sido en 1891, cuando hubo pasado ya la fiebre amarilla, y no había llegado todavía el paludismo. Los vecinos de los distintos barrios de «cuando Ortiz era ciudad» celebraron aquella apoteosis en el centro. «En la plaza de Las Mercedes se levantó en siete días, con troncones de madera y piedras del río, un circo de toros. ‘Los Cimarrones’ se llamaban los toreros que vinieron desde Caracas para la corrida. Y corrió el aguardiente como si hubiera sido lluvia del cielo. Y yo toqué la flauta tres días con sus noches», Cartaya dixit.

El esplendor de Ortiz coincidió con el ascenso político del general Joaquín Crespo, casado en Parapara y diputado por Guárico. Antes de su ruinoso presente novelesco, Ortiz fue designada capital desde 1874, cuando relevara a Calabozo, que lo había sido desde la creación de la provincia del Guárico en 1848. Ortiz perdió su condición en 1889, cuando Guárico se fusionara con el estado Guzmán Blanco, posteriormente Miranda, mientras la capitalidad trashumó entre La Victoria, Villa de Cura, El Sombrero y Calabozo. Despojada de su primacía efímera, la menguante vida orticeña se debatió «contra un destino que ya estaba trazado»: paludismo, hematuria y otras endemias; hasta que finalmente sobrevino «la tragedia» de la peste española al concluir la Gran Guerra. «Desde entonces adquirió definitivamente Ortiz ese atormentado aspecto de aldea abandonada, de ciudad aniquilada por un cataclismo, de misterioso escenario de una historia de aparecidos», sentencia el narrador.

3. El fantasmagórico deterioro de Ortiz trasunta la desolación en villorrios diezmados por plagas y enfermedades tropicales. Por ello ha parabolizado —junto a Comala de Pedro Páramo (1955), seguido del temprano Macondo de García Márquez— el derrumbamiento de la provincia latinoamericana en vísperas de la migración rural-urbana. Desde el inicio mismo de la novela, Ortiz era ya «aquella aldea de muertos», a cuyos habitantes no les quedaba sino «la resignada espera del acabamiento»; tiempos de «desintegración de aquellos caseríos llaneros», sobrellevados por párrocos que solo administraban extremaunciones y recitaban hasta siete de profundis al día en los cementerios.

En un como enterramiento de la fenecida Venezuela agraria, tras la muerte por malaria de Sebastián, postrero ejemplo del brioso mocetón llanero, su novia Carmen Rosa dejó de ser maestra de primeras letras en el pueblo. Decidió sumarse a aquellos tropeles de migrantes que con frecuencia tocaban en Ortiz, en su paso hacia los precipitados campamentos y ciudades del oro negro.

«Carmen Rosa se asomó muchas veces a la puerta de la escuela para verlos pasar. Iban en automóviles andrajosos, inverosímiles… Atravesaban aquel pueblo derrumbado, hablando a gritos, cantando retazos de canciones tabernarias, escupiendo salivazos oscuros de nicotina. Eran hombres de todas las vetas venezolanas, mulatos y negros, indios y blancos…»

«Venían de las más diversas regiones, de las aldeas andinas, de las haciendas de Carabobo y Aragua, de los arrabales de Caracas, de los pueblos pesqueros del litoral… Todos iban en busca del petróleo que había aparecido en Oriente, sangre pujante y negra que manaba de las sabanas, mucho más allá de aquellos pueblos en escombros que ahora cruzaban, de aquel ganado flaco, de aquellas siembras miserables. El petróleo era estridencia de máquinas, comida de potes, dinero, aguardiente, otra cosa. A unos los movía la esperanza, a otros la codicia, a los más la necesidad».

Acaso como ninguna otra migración de la novelística venezolana, la partida de Carmen Rosa simboliza el abandono de esa Venezuela rural que agonizaba en las estadísticas económicas y demográficas. “Símbolo (más que retrato)”, sentenció Pacheco, “del agotamiento de un estadio en la vida del país”, que parece sellar el “talante fúnebre” de la novela toda.

4. Con la misma Carmen Rosa Villena como protagonista de la saga, MOS reportó en Oficina No. 1, por contraste con el Ortiz agónico, la improvisada emergencia del campamento petrolero en el oriente venezolano. Como apuntara Orlando Araujo para reforzar la continuidad del proceso urbano descrito en ambas obras, Casas muertas y Oficina No. 1 son novelas «sobre muerte y nacimiento de pueblos». Sus verdaderos protagonistas son «comunidades enteras que viven y mueren como personajes de una vasta epopeya: la epopeya de un país que muda la piel como las serpientes, un ‘país portátil'», señaló Araujo en Narrativa venezolana contemporánea (1972), emparentando así a Otero Silva con González León.

Reportado por el autor con la precisión periodística propia de su oficio, El Tigre que ambienta la novela pasó, de no figurar en las estadísticas, a contar con casi 13 mil habitantes para el censo de 1941, año aproximado de conclusión de la trama. Dos calles con nombre y una iglesia por construir tenía Oficina No. 1 a la llegada de las Villena, cuya bodega, La Espuela de Plata, creció «a la par del pueblo». Convirtiose ésta en mentidero para comentar noticias de radio, sobre todo de la Europa que se tornaba fascista. El tormentoso devenir del Viejo Mundo permite medir el tiempo histórico de la novela, desde el siniestro ascenso de Hitler y Mussolini, hasta el fin de la Guerra Civil española y el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Durante esos años tempranos del campamento, las calles de Oficina No. 1 «seguían siendo un laberinto intrincado de imposible solución, pero nuevas calles mejor trazadas nacían en las cuatro ramazones del pueblo, y se desparramaban derrumbando los chaparrales». La transformación del campamento no pareció, sin embargo, satisfacer las pretensiones de los caraqueños refugiados allí por razones políticas. Para el momento de la amnistía otorgada por Medina Angarita a «presos, desterrados, confinados y perseguidos», los camaradas de Matías Carvajal, el maestro de la ya consolidada escuela, le urgirían desde Caracas a abandonar «esa horrible pocilga petrolera» y retornar «a la vida civilizada»; mientras tanto, su esposa Nelly se aprestaba entusiasmada a regresar a «una ciudad con periódicos, con orquestas, con campanas y con tranvías».

A pesar de todo el atraso y la improvisación, al final de la novela, la caminata de Carmen Rosa deja ver los hitos de un paisaje urbano de campamento transformado en más que pequeño poblado. El edificio de dos pisos del turco Avelino, con su Buick azul en la puerta; la iglesia de la Virgen del Valle levantada por margariteños; las plazoletas ruidosas circundadas de quioscos y tarantines; tres cines y cuatro bares con luces de neón… Todo ello había terminado rodeando el «laberinto de las calles iniciales del pueblo», cuyos habitantes se sentían ahora parte de una «gran ciudad». Y esa improvisada ciudad surgida del campamento –alegórica de la urbanización venezolana en el siglo XX– paraboliza acaso la conclusión del propio MOS al cerrar su díptico novelado, que entre Ortiz y El Tigre, transita del país agrario al petrolero, así como del rural al urbano.

Lea también el post en Prodavinci.