“…hay que decir, sin temer, mezquindad o complacencia, que en su época, en materia de estilo, de prosa renovada, simbolista, ocupa en la América modernista, especialmente en la iniciación del movimiento, puesto en el que no le va en zaga al Rubén de los versos admirables”

Fernando Paz Castillo, “Prólogo” a Manuel Díaz Rodríguez entre contemporáneos (1973)

1. En años infantiles confundía yo su nombre y apellidos, asaz comunes, con los de Manuel Vicente Romero García, cuya Peonía (1890), editada por el Ministerio de Educación, reposaba en nuestra modesta biblioteca familiar. No fue hasta el primero o segundo año de bachillerato, al estudiar el modernismo literario, cuando me percaté de que Manuel Díaz Rodríguez era autor distinto de su antecesor criollista. Entonces corrí con la suerte de que Ídolos rotos (1901), la obra elegida para analizar en el colegio, era vecina de Peonía entre aquellos volúmenes caseros.

La portada de la edición de la primera novela de Díaz Rodríguez, con estatuas rotas en un taller y un templo caraqueño al fondo, si mal no recuerdo, marcaron mi lectura apresurada de los pasajes seleccionados por nuestro profesor de castellano y literatura. De esa aproximación fugaz apenas me quedó el nombre de Alberto Soria, el artista extranjerizado e irredento, cuya obra fuera destruida al final de la novela, como lo prefiguraba la tapa del libro. También conservé la imagen de Teresa Farías, la amante adúltera de Alberto, cuyo misticismo voluptuoso asomó, años más tarde, en mi lectura de Doña Perfecta (1876) y La Regenta (1884-85).

Pero lo que más me deslumbró de aquel primer encuentro fue la prosa enjoyada de Díaz Rodríguez. Tal fue la seducción que pronto adquirí Confidencias de psiquis (1897) y Cuentos de color (1899), tempranos aportes a aquella biblioteca que dejaba de ser familiar para tornarse mía. Tan asequibles eran entonces los títulos publicados por Monte Ávila, recién estrenada como editorial oficial, que también pude comprar los dos tomos de Manuel Díaz Rodríguez entre contemporáneos (1973), compilados por Fernando Paz Castillo. Un pasaje del prólogo resumía, con más rima y cadencia, el encomio hecho en clase por nuestro profesor del colegio Tirso de Molina, a propósito del modernista venezolano: “hay que decir, sin temer, mezquindad o complacencia, que en su época, en materia de estilo, de prosa renovada, simbolista, ocupa en la América modernista, especialmente en la iniciación del movimiento, puesto en el que no le va en zaga al Rubén de los versos admirables”.

2. Por dos décadas olvidé los fulgores de la prosa de Díaz Rodríguez, hasta mediados de los años noventa, cuando escribía mi tesis doctoral en Londres. Entonces apelé a las tempranas novelas ambientadas en la Caracas de entre siglos, fuentes primarias para recrear los incipientes cambios en su cultura urbana. Comencé por Todo un pueblo (1899), de Miguel Eduardo Pardo, uno de los primeros cuadros novelísticos de la controvertida modernidad legada por el guzmanato. Encubriéndola bajo el nombre ficticio de «Villabrava», Pardo satirizó «una ciudad original, con puntas y ribetes de pueblo europeo, a pesar de sus calles estrechas y de sus casas rechonchas, llenas de flores y de moho». Al tiempo que recordar el provincianismo caraqueño, la ridiculización del oscuro poblado pretendiéndose urbe europeizada era hiriente alusión a la fiesta guzmancista: «El modernismo le suprimió lo mejor de sus primitivas costumbres, para darle, en cambio, muchos de esos usos que la civilización decreta en todas partes», sentenció el narrador. Aunque algunos lugareños reconocían sotto voce que su propia ciudad nunca podría competir con las capitales del siglo XIX, los más de ellos persistían con el engañoso refinamiento escenificado en «clubs», «bulevares», «avenidas», «basílicas», «coliseos» y «palacios» de Villabrava. No solo eran estos importación fútil sino también feble imitación de sus contrapartes del Viejo Mundo, según el novelista residente en Madrid y París durante la década de 1890.

Tras Todo un pueblo, me reencontré con Ídolos rotos, la cual traté, en esta segunda lectura, de ubicar en su paisaje y contexto histórico. A pesar de su maquillaje guzmancista, el falso cosmopolitismo de la Caracas de Joaquín Crespo fue advertido por Alberto Soria tan pronto como entró en contacto con parroquianos, después de su larga estadía en Europa. El infortunio del esnobista criollo desdeñando a Villabrava al retornar del exterior ya había aparecido en la novela de Pardo, alegorizando así las modas frívolas y pretenciosas de los caraqueños viajados. Por ello Alberto ya sabía que los lechuguinos de ínfulas forasteras eran tildados de «inconformes» en la ciudad pacata:

«Bien sé que esa palabreja no la emplean ahora aquí sino para designar a los que van a vivir durante algunos meses la vida de los bulevares y vuelven siguiendo escrupulosamente la moda, con la levita según el último patrón salido de Londres, con la corbata de David, el sombrero de Delion, el bastón cogido a la manera de los elegantes en la Avenida del Bois de Boulogne o bajo Las Acacias, algunas palabras francesas en los labios, y sobre todo, un continuo echar de menos la superficialidad rica, dorada y boba de la vida parisiense».

Acabando de ganar un premio en una competencia parisina, el joven escultor reconoció ante sus viejos amigos que él sí merecía ese calificativo, pero en un sentido más doloroso, por su desencuentro existencial con la Caracas crespista. Pero no obstante sus resabios, Alberto confirmó la imagen de salón de la plaza Bolívar finisecular, escenario de retretas y tertulias vespertinas.

“En esas noches la concurrencia es numerosa y mezclada y no tiene el sello característico, peculiar de la concurrencia más reducida de todas las tardes. Pero así en la tarde como en la noche la plaza ofrece un aspecto de salón difícil de hallarse en otra plaza pública. Las apariencias de salón, en parte provienen de su pavimento de mosaico; y tanto del pavimento como de los aires señoriles que él da a toda la plaza andan ufanos y orgullosos muchos hijos de la ciudad, como si poseyeran algo único en el mundo”.

Esa función como salón y mentidero perduró en las décadas iniciales del siglo XX, como lo ilustra la imagen del Archivo Fotografía Urbana, entre cuyos contertulios podría estar el mismo Díaz Rodríguez. Sin embargo, saludando las bondades de la renovación guzmancista en la otrora plaza de la Catedral, no pudo Alberto dejar de sonreír, con algo de sorna, ante los humos de los lugareños por su modesto rendez-vous, que con creces podía hallarse en cualquier ciudad de Francia o Italia. Y bien lo sabía el mismo Díaz Rodríguez tras sus años en París, Roma y Viena, registrados en clave de ensayo en Sensaciones de viaje (1896) y De mis romerías (1898).

Pero el mayor recelo del personaje modernista para con el espacio central de la Caracas finisecular concernía a las funciones de aquel en tanto mentidero político. Bajo el chirrido estridente de las chicharras anidadas en las marías y las acacias del ágora capitalina, Alberto Soria más de una tarde presenció cómo, «manchando el mosaico de la plaza, una turba de politicastros, venidos como las cigarras de todos los puntos del horizonte», fanfarroneaban sus vanaglorias al calor de sus corros, enarbolando «como una enseña inaccesible al vulgo de los hombres, su propia influencia, su propio prestigio lugareño y su ridícula gloria de campanario».

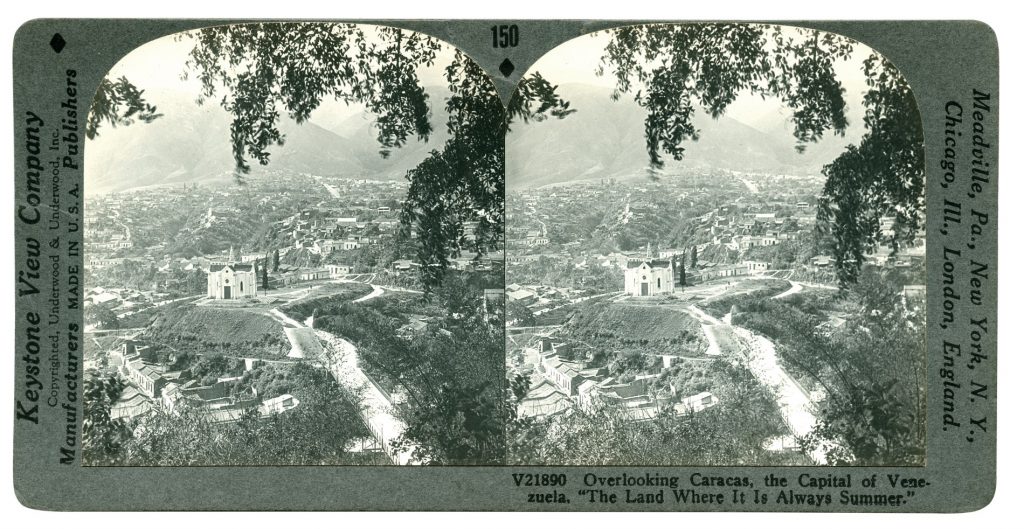

3. En sus primeros recorridos por la ciudad, el joven escultor había tenido las impresiones encontradas y «sensaciones confusas» características de los personajes modernistas. No recordaba Alberto que las calles caraqueñas fueran «tan estrechas, ni tan bajos los edificios»; ni tan desaseada la calle del Carnaval; ni tan flacos los jamelgos del tranvía «de ruedas grandes y caja diminuta, como caja de muñecos y de soldados de plomo». Sin embargo, divisando "las rosas de luz" del crepúsculo arrebolado sobre el Ávila, Alberto contempló – un poco como Díaz Rodríguez en Constantinopla – «la visión de la ciudad nativa como una visión de ciudad oriental, inmunda y bella». Y mucho de ese paisaje asoma, por cierto, en la panorámica de 1902, tomada por Keystone View Company Manufacturers and Publishers, para el libro The Land where it is always Summer.

Pasado el encantamiento subitáneo del regreso, el personaje de Díaz Rodríguez inauguró en la literatura venezolana el síndrome de desarraigo y «desligamiento» de los «recién llegados», como hizo notar Orlando Araujo en su prólogo a la edición de Biblioteca Ayacucho. Después de algún tiempo en Caracas, Alberto resintió la intromisión de «la vida casi en común de las ciudades pequeñas», a diferencia de sus años en París, donde en «cualquier boulevard lleno de tumulto…, la voluptuosidad intensa y rara de sentirse solo, muy solo en medio de la multitud», aliviaba «las asperezas dolorosas de su alma». Así como el cosmopolitismo de Díaz Rodríguez asoma en esta perspectiva del cronista-flâneur señalada por Julio Ramos a propósito de José Martí y otras plumas del modernismo continental, también la evasión final del medio cerril como antídoto a la desazón confirma el talante modernista del drama urbano de Alberto Soria. Porque el tormentoso conflicto del personaje solo podía acabar con un Finis Patriae: después de la intromisión en su privacidad por parte de amistades falsas; de la humillación de su familia por culpa de políticos corruptos; y de la violación final de su obra a manos de la brutal soldadesca de Castro, la única salida de Alberto sería escapar de «aquella ciudad estrecha y mezquina, de conciencia, como sus calles, angosta y sucia».

4. Si ese Finis Patriae de Alberto era un “estado del alma”, como señaló Pedro Emilio Coll en un artículo de El Cojo Ilustrado que leí al hacer la tesis, lo era asimismo la propensión revolucionaria del joven Tulio Arcos, protagonista de Sangre patricia (1902), la segunda novela de Díaz Rodríguez. Tulio intenta la guerra, según la idealizada visión de Coll, en tanto proyecto de vida, redentor para el país y reivindicador del abolengo familiar, aunque el fracaso revolucionario termine llevándolo al exilio. Por contraste, en el análisis positivista de José Gil Fortoul, publicado también en el magacín de la Bella Época, el desengaño suscitado en Tulio por aquellas “revoluciones estériles” eran otro “estado del alma”, otra tendencia “nacional” retratada por Díaz Rodríguez en su personaje, según el sociólogo, para despertarnos del “sueño insensato” de las montoneras.

Truncada su gesta, Tulio Arcos deviene, como Alberto Soria, otro expatriado de Venezuela. Pero a diferencia de Ídolos rotos, donde el Finis Patriae cierra la novela, en Sangre patricia abre lo que, como en De sobremesa (1895) de José Asunción Silva, es ante todo un precioso libro de viaje. Recorre entonces Tulio un itinerario de duelo por lugares de la Europa que no pudo compartir con la novia fallecida en la travesía transatlántica: desde el «sollozo de las cosas» que esperaban a los amantes en el apartamento parisino de Avenue Montaigne; pasando por la romántica primavera de Niza, trocada en luctuosa estación de frustraciones; hasta «la glauca superficie casi inmóvil del Adriático», contemplada por Tulio desde la terraza de un café en el Lido, en escena extática del modernismo venezolano.

«Vivir en Europa, pasearse por las loggias de Florencia y amar heroínas dannunzianas parecía la solución de aquellos personajes pálidos y nerviosos de Díaz Rodríguez», sentenció Picón Salas en Suma de Venezuela (1949). Porque más que una corriente literaria, el modernismo retrató, para don Mariano, un conjunto de temperamentos. Pero ni siquiera en las refinadas ciudades de la Europa latina encontró alivió el temperamento de Tulio: respondiendo al título original de la novela, arrójase al piélago que mece las Uvas del trópico, exiliándose en las ensoñadas ciudades del fondo del mar.

Lea también el post en Prodavinci.