“Atravesar aceras rebosantes, mezclarse a las manadas impacientes que esperan para cruzar la calle, escurrirse por entre los cuerpos que obstruyen las esquinas. Moverse sin objeto en la estridencia y el fragor…”

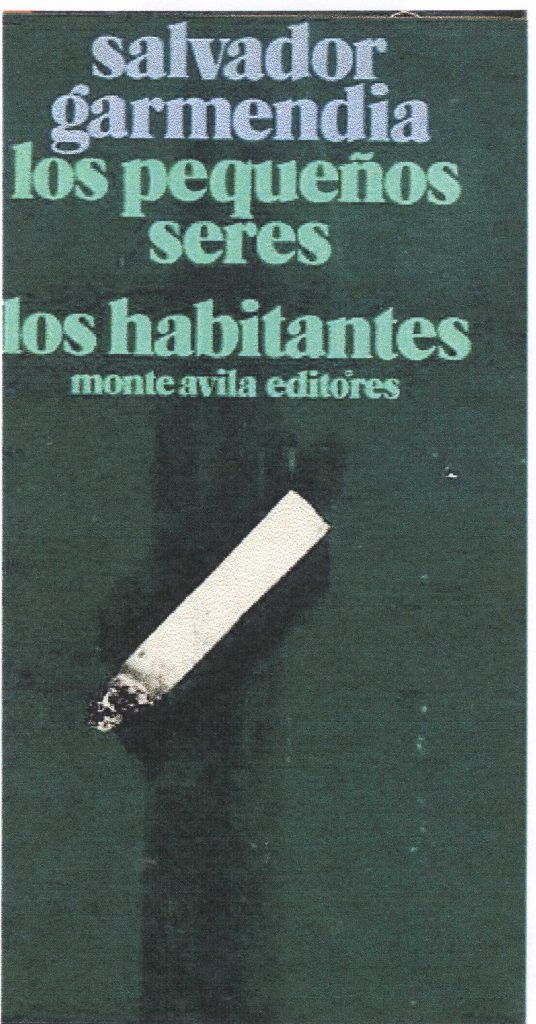

Salvador Garmendia, Los pequeños seres (1959)

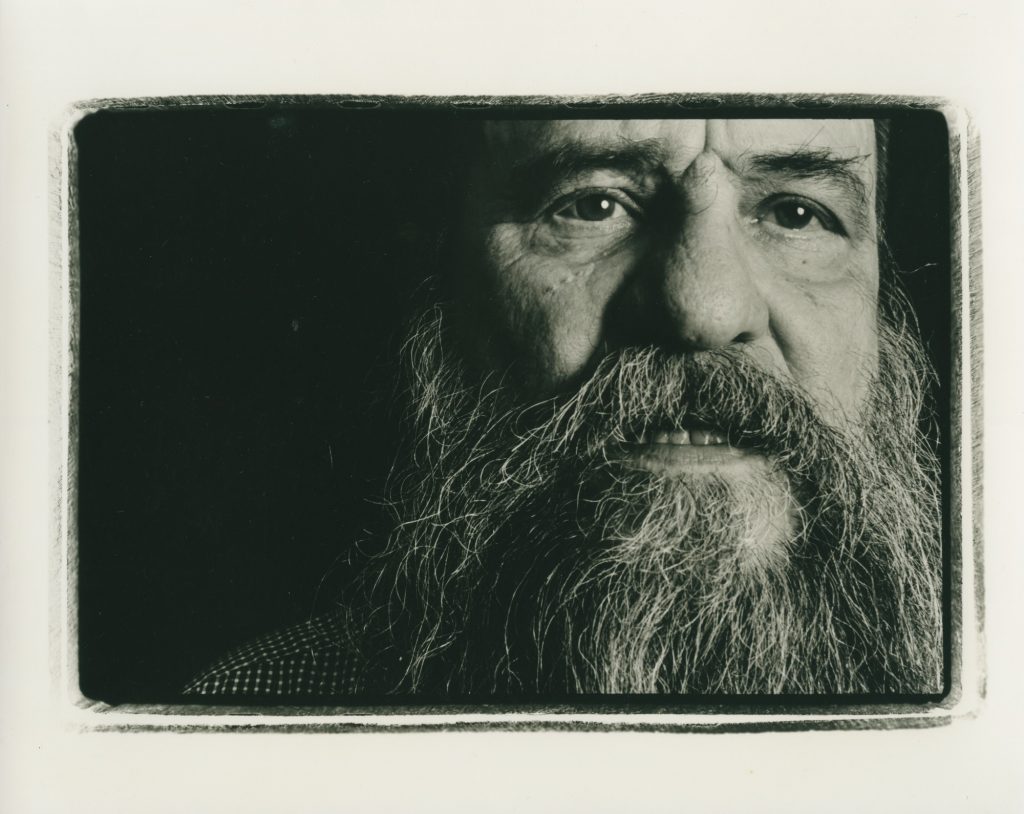

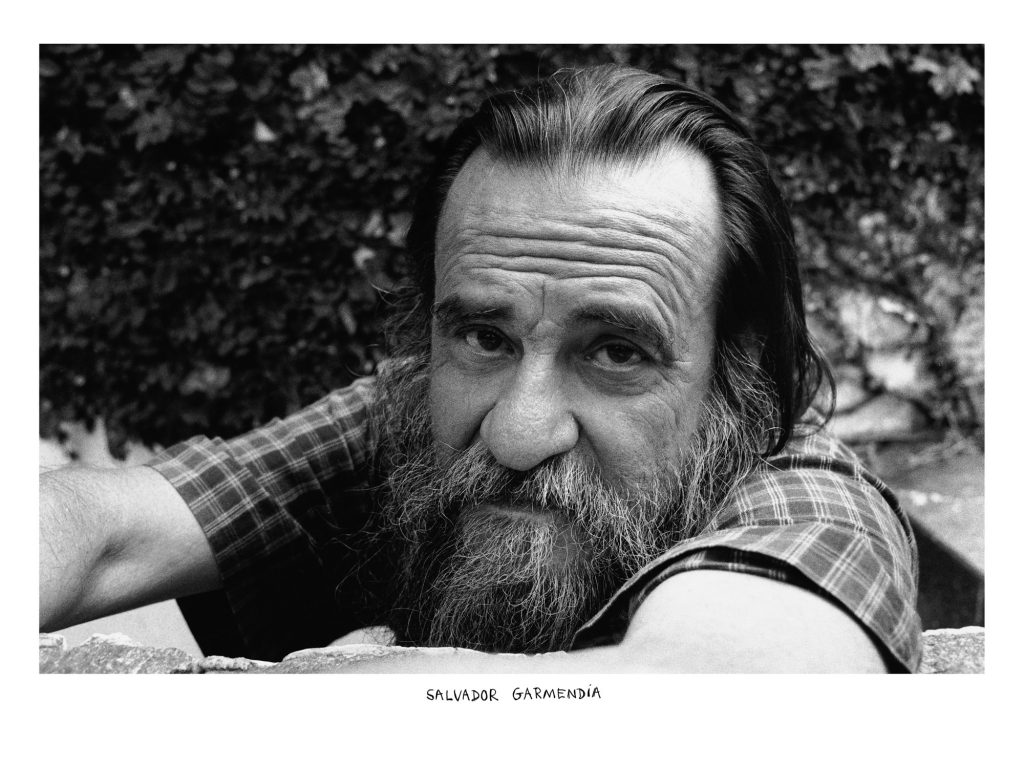

1. Parientes del Juan Bimba surgido del imaginario popular, algunos personajes de Guillermo Meneses, de Campeones (1939) a La misa de Arlequín (1962), son inmigrantes venidos de los alrededores caraqueños y la provincia venezolana. Ellos parecen conservar, a través de las metrópolis expansivas, cierto sentido de aventura, diferente de la rutina adoptada por los pequeños seres de Salvador Garmendia (1928-2001). En estos se desvanece aquella ascendencia colorida de la provincia, trocándose en reminiscencias desvaídas y fragmentarias, en medio de un presente urbano que se impone complejo y absorbente, como la estructura misma de la metrópoli.

La agitada masa que atraviesa las tramas de Meneses se torna “multitud descolorida” ante la ensimismada mirada de Mateo Martán, quien la observa moverse por “calles polvorientas… privadas de toda intimidad”. Martán parece marcado ya por la polarización entre la cultura objetiva y la vida mental, determinantes de los dominios público y privado reportados por la sociología urbana alemana, desde Georg Simmel, como extremos característicos de la urbanización metropolitana. El rutinario protagonista de Los pequeños seres (1959), de Salvador Garmendia, difiere en tal sentido de los provincianos que se adentraban, todavía con sorpresa e ingenuidad, a través de la ciudad carnavalesca de Meneses. Reminiscente del absorto sujeto de Simmel – ensimismado para protegerse ante la avalancha de estímulos metropolitanos– durante el día Mateo percibe “fragmentos de piernas y brazos balanceándose y ojos que tropiezan en medio de agitadas y rápidas figuras”. Busca su “soledad inasible” arrinconado en pequeños restaurantes que ofrecen almuerzos baratos para funcionarios; o incluso arropado por la multitud que impele el “movimiento de la acera”, por el que Mateo se deja llevar al final del día laboral.

A diferencia de las aceras de las calles pueblerina y vecinal, por las de la gran avenida fluye un movimiento rutinario y sincopado, coreográfico e incesante. Pareciera ser ese flujo el que Garmendia no solo trató de pulsar en su novela, sino también en la crónica periodística. En este sentido, es vinculable esa vida de acera de Los pequeños seres con el “movimiento de la vida”, que según el mismo autor confesara en “Encuentros con Balzac” (1993), envuelve a todos los objetos en el universo de La comedia humana. Así lo recordaría el Garmendia maduro, mirando en retrospectiva al joven Salvador, tras adentrarse en la biblia balzaciana. La lectura de esta hizo que, desde su Barquisimeto natal, las calles y fachadas no parecieran ya, al escritor novel, “tan descoloridas ni tan uniformes como antes, exentas de grandeza, de carácter o de misterio”.

2. Como una de las pocas expresiones vivaces de su existencia rutinaria y anodina, Mateo Martán comparte con los carnavalescos seres de Meneses su regocijo ante las diversas manifestaciones urbanas escenificadas en las calles. Ello a pesar de que las callejas recorridas por los pequeños seres son, las más de las veces, caleidoscopios de la ruina. Tal como lo proclama el narrador que parece sincronizar el deambular físico y el pensamiento de su sujeto urbano:

“¡Andar! Las calles se suceden sin tregua, disímiles, cada una dispuesta para conducir la vida que bulle en medio de su cauce. Atravesar aceras rebosantes, mezclarse a las manadas impacientes que esperan para cruzar la calle, escurrirse por entre los cuerpos que obstruyen las esquinas. Moverse sin objeto en la estridencia y el fragor…”

Al menos desde finales del siglo XIX, la gran calle ha sido el teatro más conspicuo de atributos urbanos esenciales: densidad, diversidad, heterogeneidad, simultaneidad; manifiestos todos ellos en innúmeras tipologías arquitectónicas, eventos y actores citadinos desplegados a lo largo de sus aceras. Es una multiforme variedad del tráfago y la escenografía, cuya contemplación, al menos desde Baudelaire, ha seducido a incontables poetas, novelistas y cronistas de la ciudad moderna. Ellos seguidos por historiadores y sociólogos urbanos, de Lewis Mumford a Jane Jacobs, pasando por Henri Lefebvre. Dentro de esta genealogía, por señalar una referencia que se ha puesto de moda, se incluye el flâneur de Walter Benjamin, atribuido por este, a su vez, a Baudelaire. Y ambos pueden ser vistos como antecedentes del deambular del pequeño ser garmendiano.

Sin embargo, en “Callejear es un arte” (1987), Garmendia mismo explicitó y reivindicó la ascendencia balzaciana de su concepción de calle como “obra de arte”. Aunque a propósito del universo urbano del París decimonónico, allí señaló el autor un fenómeno predicable, por analogía, de sus pequeños seres caraqueños; acaso lo que más aviva sus existencias sombrías en medio del improvisado laberinto de la metrópoli venezolana: “La calle creció por encima de la página como una imagen escultórica, una forma artística provista de ánima y sentido, que se convertía en uno de los lados sensibles del drama urbano que se preparaba”.

3. Ese drama en la Venezuela urbana tenía otros escenarios que despuntaron en la temprana obra garmendiana. En parte por los elementos que acabamos de mencionar, muchas veces ha sido señalado – como recordó Óscar Rodríguez Ortiz en “El poderoso radar de Salvador” (2001) – que la primera novela de Garmendia inauguró una cultura urbana, de alienación y extravío, rutina y desarraigo, en la narrativa venezolana. Pero además de reportar ese inédito síndrome de supervivencia del sujeto en la sórdida metrópoli disgregadora –el cual no se mostrara, a mi entender, de manera tan introspectiva en los personajes de Meneses– Garmendia recorre otros rincones sombríos de la metrópoli venezolana. En especial le atrae el submundo de las ocupaciones informales, donde anidan los seres de su segunda novela.

Engrosando la masa de mercachifles y jornaleros, algunos de Los habitantes (1961) pertenecen a la “red de vendedores ambulantes, distribuidos en populosos sitios del centro de la ciudad. Otros son choferes de las incipientes redes de transporte público: autobuses, carritos por puesto y camionetas, cuyos itinerarios son voceados por ellos mismos en avenidas tumultuosas, llenas de “gente mal vestida”, apretujada para encaramarse con precipitación. Aunque desdibujados, al igual que otros antihéroes de Garmendia, entre esos habitantes metropolitanos destaca Francisco López, antiguo chofer empleado de la Compañía Municipal de Transporte. Antes de venir a Caracas había tenido su camioncito, “El Tronador”, con el que hacía viajes, “en aquella ruta tan larga, que se extendía desde los Andes hasta la Goajira y a veces, también, hacia los estados del centro, buscando Caracas”. Con los recuerdos de tantas carreteras y poblados, bombas de gasolina y “gentes de paso”, entrevistas en aquellos años por el Catire López, como sus paisanos solían llamar a Francisco, pueden ensamblarse bastidores de aquel poniente venezolano revuelto por “el olor del mene”. Ese tráfago occidental resonaba también en los coloridos letreros colgantes de los parabrisas: “’Carora-La Ceiba-Bobure’, ‘Bachaquero-Cabimas-Palmarejo’”.

Entre todos esos recuerdos de la provincia que se tornaba petrolera, solo Puerto Cabello, “ciudad bonita” de la juventud, emergía entrañable de la memoria de Francisco y Engracia, mientras recorren, en el presente del autobús, las interminables calles y avenidas caraqueñas. Este entrecruce de “ejes paradigmáticos” o planos temporales y espaciales –pasado provinciano y presente urbano– prefigura la persistencia de la “provincia gratificante”, al decir de Alicia Bilbao, en la obra urbana de Garmendia, así como de ulteriores novelistas venezolanos.

4. También está en Los habitantes el primer gran retablo ficcional de las urbanizaciones populares y barriadas crecientes en los alrededores de la metrópoli venezolana. Esas marejadas urbanas cuyos contrastes sociales y culturales fueran advertidos, desde la década de 1950, por Uslar Pietri y Díaz Sánchez, entre otros ensayistas y cronistas, fueron entonces bosquejadas por Garmendia como bastidor narrativo. Al borde de la ciudad pujante y moderna –la de las autopistas y los anuncios de neón, la de los rascacielos corporativos y las quintas en urbanizaciones opulentas– aparecían abruptamente las barriadas populares:

“Dos cuadras más allá termina el macadam y una vereda sinuosa, cargada de ranchos, trepa angostándose hacia el cerro. Más arriba se extiende el terraplén: una ancha plaza polvorienta donde el viento levanta remolinos que envuelven papeles y trapos y los dispersa en un vuelo frenético sobre las planchas de zinc. El cerro se propaga, robusto y desigual, cubierto por la escama de los ranchos y, por último, contra el cielo blanco, envueltas en una niebla ardiente, las moles de los bloques nuevos se pronuncian altas y ligeras, con sus cuadros de colores vivos”.

Se nos coloca así ante los que – todavía en el tiempo novelesco – bien podrían ser los superbloques de la urbanización 2 de Diciembre, poco después 23 de Enero, proyecto con el que el Nuevo Ideal Nacional trató de absorber el desmesurado crecimiento de ranchos en la periferia caraqueña. Pero al mismo tiempo, Garmendia nos confronta con el borde abismal de la metrópoli segregada y dual, bastidor que con frecuencia ambientaría sus propios textos y los de sus seguidores en la narrativa venezolana.

Lea también el post en Prodavinci.