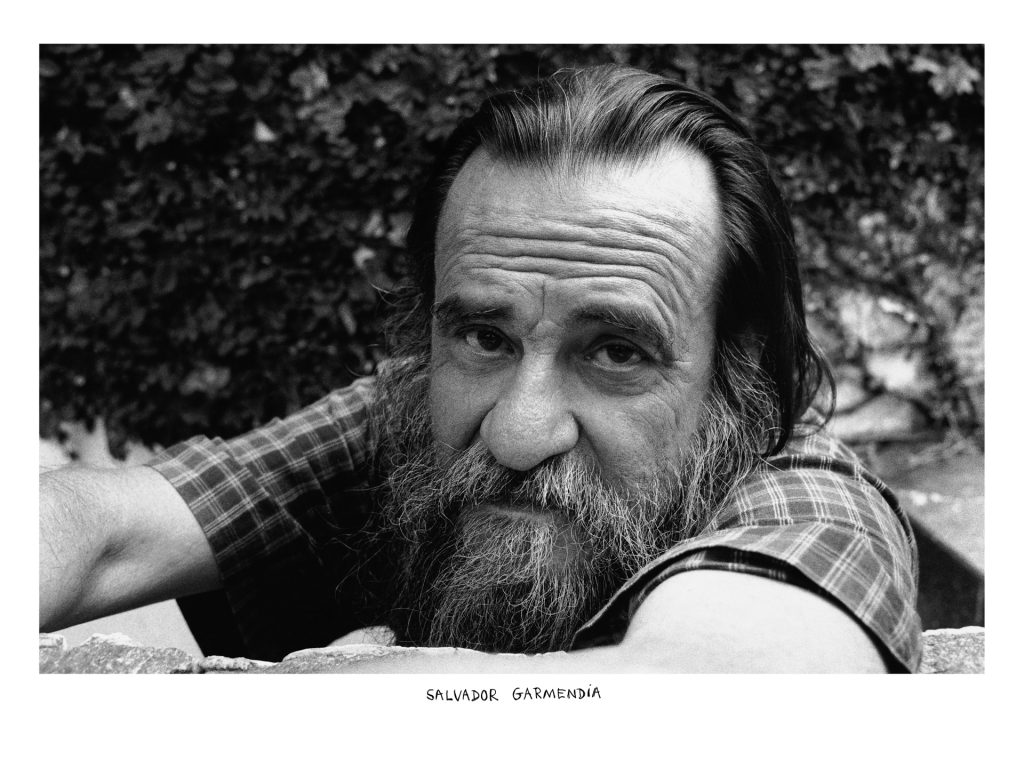

Esta imagen, perteneciente al Archivo Fotografía Urbana, fue hecha por Lisbeth Salas, en 1995, como parte de su serie El ojo en la letra. Garmendia (Barquisimeto, 11 de junio de 1928 – Caracas, 13 de mayo de 2001) tenía 67 años e iba a vivir seis más.

La foto capta la mezcla de placidez y tormento que era Salvador, una especie de lago helado en cuyo fondo hirvieran algas y cruzaran nocturnas anguilas de ojos muy rojos. El cabello infantil; la frente trazada por surcos como una hoja de cuaderno que se nos ofrece despejada para probar suerte con un párrafo; las cejas de suave prominencia, como un talud domesticado; los ojos tristes, inquisidores, atentos, pese a su melancolía, a algo jubiloso que podría estar a punto de ocurrir; la nariz anunciadora del anciano que no llegó a ser; la boca, pequeña, varonil, oculta por la pelambrera; el mentón apoyado en el hombro cubierto con la camisa de bachiller. Lisbeth Salas no juzgó necesario incluir el cuerpo en la foto, solo la cara con su estampa de profeta (que clama en el desierto), de niño quebrantado en espera de una limonada… de hombre con suerte, consciente de haber tenido una vida muy cumplida.

Las claves de esta mirada pueden estar en lo que Garmendia escribió, en El Nacional, en marzo de 1997, donde se evoca a sí mismo en la infancia y en la adolescencia. «Por el lado de la memoria, puedo ver a un niño de siete años que usa alpargatas y pantalón corto, con uno o más remiendos de otra tela. Lleva la cabeza rapada al cero, para disminuir las visitas a la barbería. […] Se le reconoce porque casi siempre se olvida de cerrar la boca después que ha dicho la última palabra. Nunca fue valiente, audaz o temerario en las batallas de la esquina. Prefirió escurrirse antes que enfrentarse a los hechos, de cuya legitimidad alentaba calladas sospechas aún en esa edad; porque creía que alguien estaba manejándolo todo desde afuera, solo para irritarnos. Era necesario voltear la cara, taparse los oídos. Nada era verdad. Los días eran un enredo diabólico que no dejaba por dónde escapar. Encima, todos los de su especie eran mayores que él, especialmente aquéllos que tenían su misma edad. Podía buscar refugio en cuartos apartados, escondrijos de tablas y cartones, chozas construidas en los árboles, pero sabía que el gigante ciego y malhumorado que parecía acudir de todas partes sin perdonar obstáculo, de nuevo no tardaría en llegar a él. […] La adolescencia lo encontró sin haber probado sangre de los demás en sus nudillos. Las prostitutas lo hacían retroceder. En ellas parecía estar arropada la imagen de su propia madre, que se veía obligada a desempeñar para él ese papel desdichado e incómodo; una segunda lactancia descabellada, vergonzante. Las primeras humedades ajenas que tocaron sus dedos, fueron la entrada a un paraíso poblado de demonios voraces, pero también de ángeles familiares que a un mismo tiempo le pedían prudencia y desacato».

Letras, a quién se le ocurre

Le envié esta foto a la editora María Elena Maggi, cuñada de Garmendia, y le pedí que me hablara de él.

—Conocí a Salvador en 1970 —evocó María Elena—, pero no lo vi, sino que lo escuché. Te explico por qué. Mi hermana, la Negra, había ido a pasarse unos días a Mérida, con unos amigos, pero esa estadía se prolongó justamente porque había conocido a Salvador. Recuerdo que la Negra me llamó por teléfono y me lo pasó para que lo conociera, yo había entrado a estudiar Letras, en la Central, ya me había leído algunos libros de Salvador, como Los pequeños seres (1959) y Día de ceniza (1963), y ya lo admiraba, así que no sabía muy bien qué decirle; y en esa primera conversación con el humor que lo caracterizaba, me dijo que cómo se me ocurría estudiar Letras, que tal vez tenía que pensar en estudiar algo más productivo…

«Fueron unos tiempos algo complicados y locos, la relación de la Negra y Salvador no era bien vista por mi familia. Salvador estaba casado y le llevaba unos cuantos años a la Negra, quien entonces tenía 23 años; por otro lado, mi hermana morocha y yo éramos bastante rebeldes, así que terminamos yéndonos de la casa. Entonces, las tres alquilamos un apartamento en Maripérez. Salvador comenzó a venir a Caracas por temporadas y luego por un tiempo… hasta que se fueron a vivir a España, en el 72. Para mí era un personaje deslumbrante, un gran conversador, era delicioso escucharlo, podía echar los cuentos más divertidos y también hablar de literatura, de determinados escritores, con la mayor profundidad y pasión, y a la vez era una persona tan sencilla, humilde, sin dobleces, ni engreimiento. Como te digo, eran unos años locos, a ese apartamento iba gente de Letras, iban músicos amigos de mi morocha, se hacían reuniones políticas, se consumía licor y a veces, mariguana (que Salvador no probaba, por cierto) y también estaba Sábana Grande que nos quedaba cerca y era como París, una fiesta».

Fue un flechazo

La Negra Maggi, cuyo nombre de pila es Elisa, vive en un hogar de retiro en Caraballeda, adonde se mudó de manera voluntaria para estar tranquila y cerca del mar.

—Yo había ido —rememora al pedirle que cuente cómo conoció a Salvador— a Mérida de paseo con una amiga, que conocía al Catire Hernández D’Jesés, y este nos invitó a la inauguración de una exposición en la Galería Universitaria de la ULA. Ahí estaba todo el poetaje. Nos fuimos a la obligada fiesta posterior, que casualmente fue en la casa de una muy buena amiga, compañera mía de la universidad. Al rato, llegó Salvador con Marcos Miliani, de quien se estaba burlando; era una situación muy divertida y a mí me pareció que Salvador era muy simpático y ocurrente, de muy buen humor. Fue un flechazo. Esa misma noche nos empatamos (era 1970 y ya había píldoras anticonceptivas). Nos vimos unos cuantos días, mientras estuve en Mérida, y me regresé a Caracas, donde decidí que el tipo me gustaba de verdad y volví a Mérida. Salvador estaba casado y no vivimos juntos hasta 1972, cuando nos fuimos a España. Esos dos años, desde el empate hasta el traslado a Madrid, fueron como una fiesta permanente, viajes, parrandas, se estaba organizando el Congreso de Cabimas, se hacían recitales en todas partes… la verdad, fue una época prodigiosa, muchas actividades culturales, exposiciones, libros, amistades, miles de cosas y sucesos para estar contento y amar a quien te acompaña en la contentura. Debe ser muy difícil, en estos tiempos, amar después de una cola de diez horas para poner gasolina, irte frustrado a tu casa, donde no hay agua ni casi comida.

Un hogar convencional

Novelista de prestigio en toda la hispanidad, traducido a muchas lenguas, libretista de radio y televisión, guionista de cine, cronista, Salvador Garmendia Graterón estuvo casado dos veces: con Amanda Collazos y con Elisa Maggi. Tuvo siete hijos, cinco en su primera unión y dos, Alfonso y Altagracia, con la Negra Maggi.

—Mi familia —me explicó Salvador, en una entrevista que le hice para El Nacional, en 1999— pertenecía a esa clase de gente que se llamaba ‘‘decente’’, lo que quería decir que era pobre, pero tenía vergüenza de serlo, de manera que estaba siempre muy limpia y arregladita. Esta familia tal vez tuvo dinero en otro tiempo. Mi abuelo había sido un hombre rico, agricultor e industrial de renombre en el estado Lara y muy amigo de Gómez. Este hombre hizo lo que se llamaba entonces fortuna; pero todas esas viejas fortunas, sobre todo las de la agricultura, se vinieron abajo, se deshicieron de los ‘40 en adelante. Vino la renta petrolera e impuso otras formas de riqueza en Venezuela. A esa medianía pertenecí yo, a ese mundo pequeño de estrechez, de formación mediana porque era difícil completar el bachillerato y casi imposible ir a la universidad, sobre todo la gente del interior. Para un muchacho del interior ir a Caracas a estudiar Derecho o Medicina era un acontecimiento importante y se hacía un enorme esfuerzo para mantenerlo. Había familias, como la mía, que no podían hacer ese esfuerzo. Por eso mis seis hermanos, siete conmigo, no llegaron a la universidad, ninguno. La formación pues, en los años 30, era poca. Si a alguien le gustaba leer tenía que procurarse libros por su cuenta; en mi caso, yo tuve la suerte de que mi hermano Herman Garmendia, periodista y poeta, era un hombre de extensa cultura, conocedor de la literatura moderna, que me transmitió todo eso.

En fin, que no terminó la primaria y, desde luego, no fue a la universidad. En 1946 publicó El parque, su primera novela, y ya no se detuvo. Escribió unos 300 cuentos, ocho novelas, ensayos, centenares de artículos, prólogos y reseñas; e incursionó en el humorismo y en la literatura infantil.

En 1948 se mudó a Caracas y ya no volver a residir en Lara. En los años 60 va a trabajar en el Departamento de Publicaciones de la Dirección de Cultura de la UCV y de allí pasa a la ULA, a ejercer el mismo trabajo. Se trasladó con su esposa y sus hijos a Mérida, donde se instalaron en un apartamento, en un edificio frente va la plaza Bolívar de la ciudad andina. En entrevista con Miyó Vestrini, para el libro Salvador Garmendia. Pasillo de por medio (1994), él le dijo: «…me casé y pude darme cuenta de que mi lugar en la vida, como parte de un hogar de clase media que pretendía fundar, no estaba sustentado en mis principios de militante revolucionario ni en mi condición de escritor, que rechazaba todo tipo de convencionalismos conformistas. Mi hogar incipiente era un proyecto tan convencional como el de cualquiera de mis vecinos y parecía amoldarse más bien a la manera como mi esposa debía entender el mundo. […] En las conversaciones con mis amigos, estallaba en diatribas contra todas la miserias sociales y las de la clase media, pero de cara a la verdad, me conducía como un representante disciplinado de esa clase. Me casaba con una muchacha virgen porque así lo había esperado desde niño y, sin embargo, hubiera podido disertar durante una hora negando la virginidad. Eso han hecho durante años los muchachos comunistas en la universidad. A la hora de casarse, dejan a un lado a sus compañeritas, para “cruzar aros” con una muchacha de su casa, por supuesto intocada, y se casan por la iglesia, además. Nadie puede haber sido mejor ejercitado para la obediencia y la sumisión incondicionales, para el respeto y la veneración a los “mayores” que un militante comunista».

Un revolver sobre la mesa

—Nuestros padres —explica María Elena Maggi— eran de Santa Cruz de Aragua. Mi papá, Oscar Maggi, fue hijo natural de un músico italiano, Gerardo Cámera, quien fue director de la banda presidencial de Gómez. El apellido Maggi es italiano, y por el lado de mi mamá, el Andrea, eran canarios. Nosotros fuimos seis hermanos, cinco hembras y un varón. Mi hermano, que también fue músico, murió hace unos años. Mi papá era contador y luego se convirtió en empresario, tuvo una fábrica de bloques y una constructora. Mi mamá antes de casarse había sido maestra; luego se dedicó a la casa, pero no fue una mujer resignada, era muy sensible y de una sabiduría natural. Se divorciaron, mi papá era muy severo. Tuvimos una infancia feliz, vivíamos en una casa en Los Caobos, y las hembras estudiamos en el Colegio La Consolación de Las Palmas, ya que mi mamá era muy católica, lo que no heredamos sus hijas menores.

«En el año 70, la Negra se acababa de graduar de socióloga en la UCV. Mi padre, que toda la vida había deseado que un hijo se graduará en la universidad —lo que no habían hecho los tres mayores—, estaba tan feliz que le regaló un carro. Con ese carro se fueron para Mérida a pasarse unos días la Negra y Malila. Estaba y el catire Hernández, por quien ellas conocerían a Pedro Parayma y a Salvador. Se empatan con ellos y se van quedando en Mérida y aquí viene una historia muy divertida. Pasaron los meses y, como la Negra no regresaba a Caracas, mi papá contrató a un detective para que averiguara lo que estaba pasando».

—Ellas se estaban quedando en casa de Pedro Parayma, abogado y poeta —sigue María Elena Maggi—. Un día, Pedro recibió una llamada en su bufete. Le pedían una reunión en el restorán de un hotel. Pedro acudió y se encontró un señor, mi papá, que sacó un revolver y lo puso en la mesa. Le dijo que si la Negra estaba viviendo con él, tenían que casarse. Pedro le explicó que él estaba empatado con la amiga de la Negra, con Malila, y que por eso ellas estaban en su casa. Fue tan hábil que terminaron tomándose un whisky. Cuando mi papá encaró a la Negra, ella le dijo que ya era mayor de edad y que él no podía dirigir su vida. Dejaron de tratarse. La Negra tiene un carácter fuerte y una gran capacidad de organizar, de gerenciar, de allí los cargos que tuvo en las ferias de libros y en la producción de eventos. Es una persona interesada por todo, se convirtió en una gran cocinera, puede preparar una comida pakistaní, española o mexicana. Pero también cose o hace collares. Ha sido también una gran bebedora y bohemia.

En cuanto a Salvador, además de su imaginación afiebrada (él contaba que cuando estaba en el colegio los niños lo rodeaban para escuchar sus cuentos), su sensibilidad, su inteligencia, el humor, siempre veía ese lado cómico de las cosas, era una persona educada, prudente; muy culto, un gran lector, y una persona muy disciplinada, un escritor a tiempo completo. También un gran bohemio y bebedor. Muy amigo de sus amigos.

Al preguntarle cuál cree que era la herida de su cuñado, su dolor más persistente, más hondo, más antiguo, María Elena Maggi dice: «No sé, pero sé que fue criado por su mamá y sus tías y que su padre era alcohólico. Creo que fue Rafael Cadenas quien me contó una vez que Salvador a veces lo veía en la plaza o en la calle. No sé si eso lo afectaría tanto, porque por otro lado tuvo unos hermanos tan peculiares, el domador de animales o Herman, todo un erudito, y además la libertad de la que gozaban los niños en esa época».

—Fue un padre responsable, lo que no se puede decir de muchos escritores. Pero de los primeros hijos, que eran cinco, se distanció cuando se casó con la Negra, menos del menor que se llama Alberto y que se vino a vivir con ellos durante unos años. Con los de la Negra era súper consentidor, demasiado permisivo y creo que tal vez un poco ausente, porque estaba muy absorto en su escritura. Con respecto a la Negra, creo que la trataba de complacer en todo, pero también esperaba y exigía; ella resolvía todas las cosas prácticas de la vida, era su mano derecha, de cierta manera su representante y mánager: le filtraba las llamadas para que no lo molestaran y pudiera escribir, hacía el mercado, se encargaba de que todo funcionara. En los últimos años, la diferencia de edad también contaba, en los intereses y las actividades.

Trabajador creativo, crítico… y buenmozo

—Creo —responde Elisa Maggi, cuando se le pide una descripción de quien fue su compañero por 30 años— que la virtud mayor de Salvador era su entrega al trabajo, por lo que eso significaba: el amor a la escritura, la satisfacción vocacional, la disciplina y el orden cotidiano de la vida. No menos importante: su buen carácter; Salvador manejaba acercamientos de verdadero humor a todo, no se aferraba a imposibles, tenía criterios muy claros de sus aspiraciones y limitaciones, por lo que nunca padeció frustraciones o amarguras. Creo que las palabras básicas para describirlo serían: simpático, amistoso, trabajador, creativo y crítico. Cuando lo conocí, me pareció muy buenmozo. ¿Limitaciones? Creo que le hubiera gustado haber estudiado, haber tenido una sistematización del conocimiento. Salvador estuvo retirado de los estudios desde los 13 a los 16 años (tuvo tuberculosis); cuando regresa a la escuela, a terminar sexto grado, estaba más informado que su maestro, pues había leído mucho durante la convalecencia. Se retiró y ni siquiera terminó primaria. Fue autodidacta y creo que le hubiera gustado tener la experiencia universitaria de los compañeros de Sardio y las posibilidades de becas y posgrados. También, estudios de idiomas. Pero lo reconocía sin amargura. Salvador no tenía deudas con su pasado.

En una entrega de su columna ‘‘A confesión de parte’’, de agosto de 2000, Garmendia escribió: «…tal vez hubiera valido la pena el haberme proporcionado un oficio más o menos lucrativo y seguro como medio de vida, y dejar la literatura para los domingos. Esa hubiera sido una decisión razonable y lo más conveniente, sin duda, para la tranquilidad de aquellos que por muchas razones dependen de mí. ¿Cómo pensar en vivir de la literatura propiamente dicha? Pero, atención: nada que indique resentimientos y amarguras. El cultivo de las letras, si no me ha hecho próspero, me ha dado una vida risueña y divertida. Me ha proporcionado alegría. No conozco ni un solo día de completo aburrimiento para mí. Mi cabeza revienta a cada momento de proyectos, actos imaginarios, alegres disparates. Soy un mentiroso impenitente. Todo lo que toco se vuelve invención. Cada percepción de mis sentidos engendra simultáneamente un doble en mi imaginación. Lo aparentemente real se pervierte en mis manos, dice lo que no es. Por eso, dispongo del goce simple de vivir y lo dilapido alegremente. Me he acostumbrado a vivir con las cosas que me faltan y creo haber ganado de esa manera la paz del espíritu. Es decir, que invento lo pasado y desconozco el porvenir y lo considero una broma, un anhelo risible, una pirueta cómica. Menos aún aspiro a la eternidad; esa, donde otros pretenden llevarnos cuando ya no podamos defendernos. La eternidad es este instante. Mi vida es el pasar de este instante».

Un día normal en la vida de Salvador

—A las 5 y media de la mañana —expone la Negra—, salía para el Parque del Este, de donde regresaba a las 7 y media desayunado (lo hacía en la panadería de la esquina, sobre todo por su pasión por el café fuerte). Se bañaba, leía el El Nacional, y a las 8 y media entraba a su cuarto de trabajo, del cual saldría a las 12 para volver a estar allí de 2 a 6 p.m. Almorzaba a las 12 y media y se acostaba con el periódico, para una segunda revisión. Después de las 6, veía una película en televisión o algún programa (nunca sus telenovelas, porque decía que si en el guion ponía “choque en la esquina”, lo sustituían por un ruido y alguien llevándose las manos a la cabeza: “¡Chocaron en la esquina!”). En ese estar ante el televisor, se tomaba dos o tres whiskys. Siempre dije que si le hubiera puesto un reloj-horario en la puerta del cuarto de trabajo, nunca hubiera marcado en rojo: cuando no estaba escribiendo algo, leía o escuchaba música. Decía, cuando lo entrevistaban al respecto, que su día era bastante rutinario; de todas maneras, con esa imaginación, Salvador andaba por otros mundos. Muchas veces, al entrar a su cuarto de trabajo para cualquier mensaje, tuve que aterrizarlo. Solía leer en su cuarto de trabajo y en los últimos tiempos también se despertaba como a las 4 de la madrugada y se ponía a leer.

«Salvador era y hacía exactamente lo que parecía. Es satisfactorio decirte esto: creo que Salvador no tenía un demonio interno que atormentara su existir. Para mí era un sabio que tenía perfecta conciencia de lo que aspiraba y lo que esperaba. Cualquiera podría pensar que no era ambicioso o que era mediocre en sus aspiraciones, pero creo que el conocimiento y la inteligencia determinaron su envidiable “saber vivir”. De esas cosas que te pueden marcar con el hierro de la amargura, o peor, con el del resentimiento, como un padre irresponsable, una infancia de carencias, una enfermedad limitante, en Salvador ocuparon un único lugar: el recuerdo. ¿Sería que Salvador vivió más en la imaginación que en el acontecer? Y tampoco tuvo facetas desconocidas, a no ser por su amor por las plantas, su siembra y cultivo; su pasión por la ópera, que lo llevó a tener una buena colección de discos; o comer bien, que era muy significativo para él, creo que más para superar el recuerdo de haber pasado bastantes años comiendo arroz y caraotas».

Buen parrandero y muy mal bailador

—En cuanto a la parranda —dice la Negra Maggi—, el padre de Salvador fue alcohólico, algo de carga genética debía tener. Ir a los bares estaba incorporado a su vida, porque era muy sociable y allí se daban las tertulias y encuentros. Pero Salvador no tomaba todos los días, ponía por lo menos un día de por medio, tampoco tomaba solo en la casa, hasta los últimos tres o cuatro años de su vida, que despachaba dos o tres whiskys antes de las comidas. No sabía bailar, lo intentaba muy esporádicamente en alguna borrachera y lo hacía muy mal. Alguien observó que Salvador bailaba todo como la batalla del tamunangue. No cantaba nunca y no le gustaban las fiestas con cantaderas que interrumpieran la conversación, que sí era su pasión mayor.

«Éramos —le dijo Garmendia a Miyó Vestrini, para el libro de esta— un grupo de impertinentes, que nos reuníamos todas las noches en pequeños bares para beber cerveza. Nunca un solo bar: eran muchos, bares de Los Chaguaramos, o Chacao, o el centro. Teníamos un alma viajera que nos llevaba sin parar de una cantina a otra como si fueran islas que íbamos descubriendo al azar, maravillados, aunque el asombro estaba allí solo para nosotros: el goce era intransferible. […] Adriano, Rodolfo, Gonzalo, Contramaestre, Miliani, García Morales, Palomares, Pérez Perdomo, Hurtadito, Elisa; tú, Miyó, Perán… todos maestros en el delirio de la imaginación y el juego poético. En realidad, era una racha impaciente de bohemia juvenil, casi pueblerina, pero llena de fervor romántico. Nos reuníamos a hablar de literatura, a celebrar un libro que acabábamos de descubrir o un cuadro de Quintana Castillo que nos había vuelto locos. O un poema tuyo. O a soñar con una revista que iba a aparecer algún día. Se encendían discusiones exaltadas, agarraderas de adecos y comunistas, como alborotos de familia, porque éramos adecos medio comunistas y comunistas medio adecos. Más o menos sectarios, ilusos, demasiado creyentes. La bebida era el desafío, la escupida, la seña ofensiva contra todo lo que significaba acomodo al sistema. Conformismo, mediocridad, el estatus, la literatura oficial. El falso nacionalismo. Eso lo despreciábamos con cierto orgullo, con altanería. Éramos unos nihilistas, nuestros adalides eran los surrealistas. Teníamos urgencia de golpear todo ese aparato burgués ese mundo de la pequeñez admitida, de la falsa virtud. Y el alcohol era parte de eso. En la medida en que Caracas se transformó en una desconocida hostil, y empezamos a ponernos viejos, la llama empezó a tambalear. Aquella bohemia, más o menos ilusa, ya no existe. El vino de ahora es triste. Mira los bares… a veces parece que estalla el antiguo fulgor; la emoción, el ingenio, pero es solo un momento. Regularmente, hay acritud y amargos de violencia».

Polémicas y distanciamientos

Al consultar a la cuñada y a la esposa por las eventuales malquerencias del escritor, María Elena dice: «No recuerdo ninguna… en una época hubo una polémica con Juan Liscano, por prensa y revistas, pero no eran enemigos. Y, cuando se distanció de la revolución cubana, se distanció de amigos que seguían apoyándola; y luego, con el chavismo también se distanció de otros, pero no creo que haya tenido enemigos».

—El chavismo lo aterró siempre, desde el golpe del 92 —confirma la Negra—. Lo menos que le pareció Chávez fue un delirante, y nunca dudó de su carácter tiránico (en una columna escribió que era tanta la mala suerte de Venezuela que estaba en manos de un aventurero que, en una carrera directa y clara hacia el montículo del picheo, por equivocación abrió una puertica que lo llevó a Miraflores). Pero Salvador no tenía odios ni antipatías significativas hacia nadie, creo que tenía una desconfianza total hacia la clase política y dirigente, pensaba en la poca memoria histórica y la recurrencia de situaciones adversas. Llegó a decir que la historia venezolana era la historia de los fracasos.

Murió un domingo en la mañana

Lo cuenta la Negra: «Salvador había dejado el cigarrillo, tras un consumo de tres cajas diarias, como hay que dejarlo, de una sola vez. En sustitución, comía caramelos. Tenía la condición diabética familiar, que casi todos sus hermanos habían padecido. A raíz de su abuso del dulce, le diagnosticaron diabetes. Eso fue en 1981, Salvador tenía 53 años. Empezó su tratamiento: los hipoglusemiantes, la dieta (que nunca fue muy rigurosa) y el ejercicio, que abrazó con auténtico compromiso y fue un verdadero freno al avance de la enfermedad. En 1999, una primera neuropatía en la pierna derecha le impidió el ejercicio y en dos meses sufría ya de todas las “patías”: cardiopatía, nefropatía… se le había disparado la diabetes y sus terribles consecuencias. Tenía varios detonantes paralelos: la situación económica personal, ya no estaba en RCTV sino “matando tigres” y ya veía la tragedia asomando en el horizonte del país, se estaba instalando el chavismo y era un tiempo de amenazas e incertidumbres. Le dio por decir: “¡¿…Y el futuro era esto?!”».

—Para colmo —sigue la viuda— ocurrió el deslave en Vargas y aun cuando a nuestra casa en la zona no le pasó nada, había un deterioro general que interrumpió o dificultó nuestras estadías en aquel sitio, que era su paraíso. Esos últimos quince meses de vida, fueron muy duros. Se sentía verdaderamente mal, muchas veces tuvo que acostarse a media mañana, se le hinchaban las piernas. Fue hospitalizado dos veces para exámenes y para compensarlo. Todo eso, contando los centavos. Las hospitalizaciones fueron en el Hospital Militar, gracias a diligencias de un hermano de Rodolfo Izaguirre. Fue como ir bajando el volumen, disminuyendo sus actividades, al tiempo que experimentaba la pérdida progresiva de la visión: tenía que escribir en negritas y a gran tamaño y ya a lo último le dictaba a Altagracia, nuestra hija.

«Su último jueves, Salvador estuvo en el Celarg, en la presentación de un libro de Javier Lasarte, organizada por mí, que estaba de gerente de Promoción de KuaiMare. El viernes amaneció sintiéndose muy débil y bromeamos atribuyendo su malestar a la pobre calidad del vino ofrecido en la víspera. Esa tarde hubo que hospitalizarlo. Ingresó al Centro Médico, donde estaba su cardiólogo. El sábado fue complicándose con dificultades respiratorias, entró a Terapia Intensiva y murió en la mañana del domingo. Ese año y medio terribles no hicieron que Salvador dejara un manuscrito a medias ni que traicionara una cierta sabiduría de vida que había adquirido, calibrar la verdadera importancia de las cosas y reconocer las verdaderas capacidades y limitaciones, propias y ajenas. Salvador vivía en paz. Y así murió».

Lea también el post en Prodavinci.