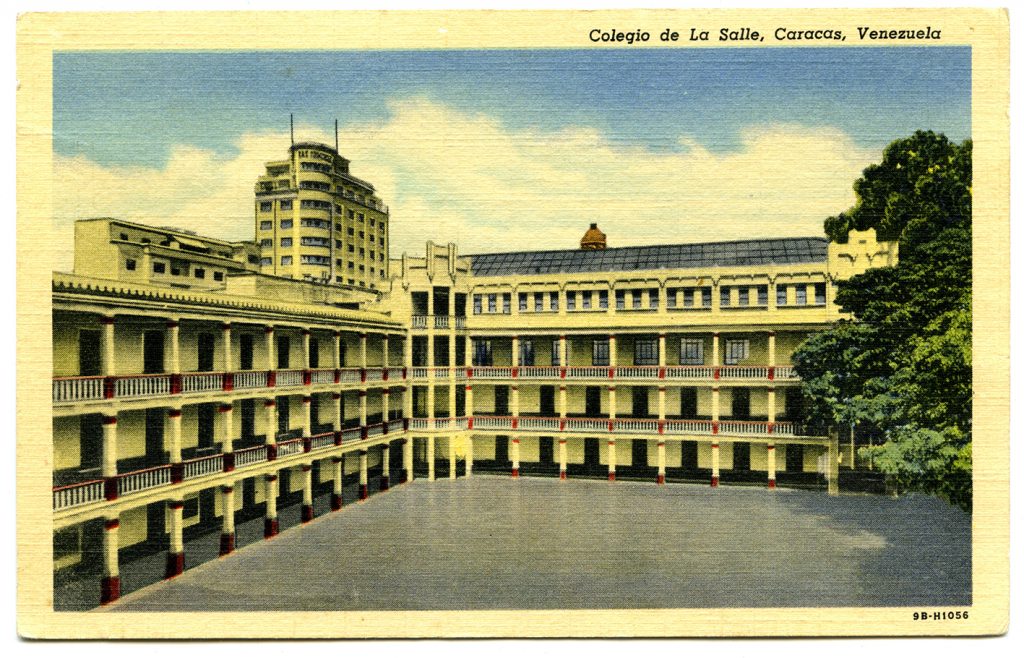

Yo soy el conserje del colegio La Salle, guardián de cien aulas desde hace más de cuarenta años, y casi ninguno de los estudiantes, ni siquiera los miembros del personal docente o administrativo me conocen. Durante el día permanezco en mi madriguera como un viejo tejón que sale a ver la luz antes de que oscurezca. La habitación tiene una superficie de 3 x 4 metros y se encuentra bajo una de las escaleras principales a mano derecha del enorme portón del colegio. Me gustan los cactus de jardín y las bromelias enanas; pero a pesar de regarlas con esmero y buen abono, no suelen durar más de tres meses. Durante la tarde vago por los salones y miro fijamente algunas pizarras verdes con borrones blanquecinos de tiza, o suelo ir a las oficinas administrativas donde reviso las listas de asistencia de los estudiantes, y me pregunto por sus rostros, que son los rostros del mundo. Solo tengo un amigo a la vuelta de la esquina, somos hombres tan parecidos, pero él se dedica a la cría de canarios. No todos sus canarios son amarillos, pero la casi totalidad canta y canta de modo tan ensordecedor. Serán mil o dos mil canarios trinando, de tal manera, que mi amigo y yo no hacemos otra cosa que mirarnos a la cara. Luego regreso al Colegio, donde pienso lo que debe significar para un criador de canarios la palabra «silencio».

La también el pos en Prodavinci.