“En el centro de tanto rojo, otras delgadas luces blancas aparecían exigiéndome descifrar su

mensaje: ‘Coca-Cola’”.

Silda Cordoliani, “Luces de neón” (1990)

1967

Papá trajo a nuestra casa, en lo alto de San Bernardino, un libro de gran formato sobre Caracas, el cual le habían regalado en el Ministerio de Obras Públicas, donde trabajaba como auditor. No creo que hubiese sido un libro editado por el MOP, sino un obsequio a los empleados, entre las decenas de publicaciones conmemorativas de los cuatrocientos años de la capital. Recuerdo, eso sí, que todos lo vimos escuchando el álbum de la Billo’s Caracas Boys producido para el “cuatricentenario”, el cual había sido regalo de mis tías Almandoz Ramos. De los dos vinilos que lo componían, la canción preferida de papá era “¡Epa Isidoro!”, porque le recordaba los tranvías que alcanzó a ver de niño en los años veinte, cuando la familia migrara desde Cumaná.

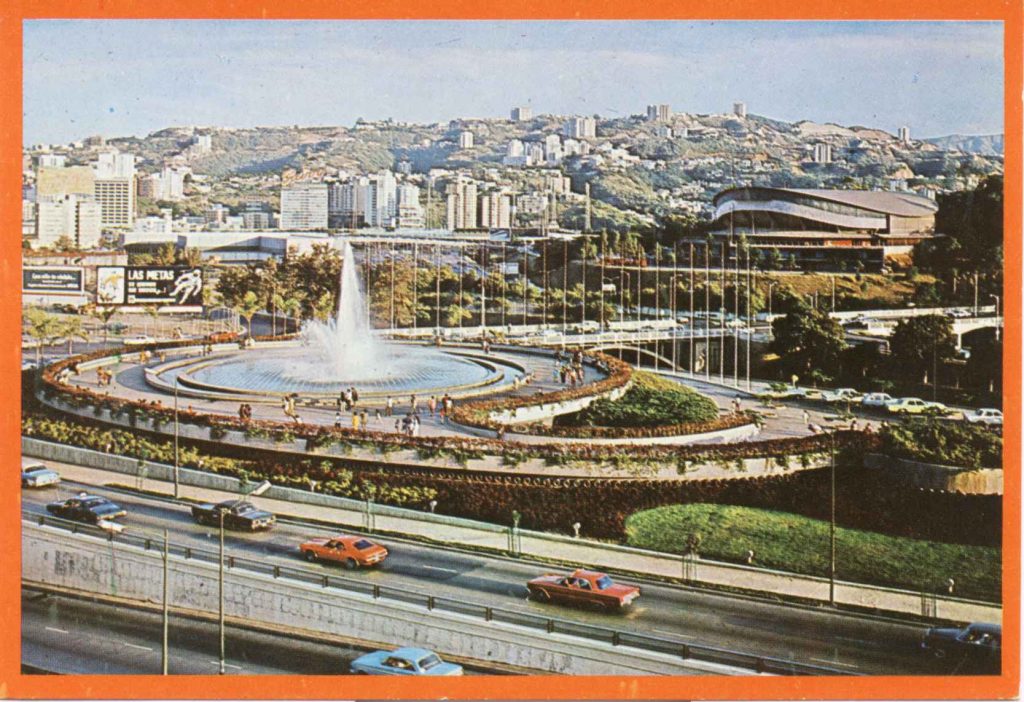

El libro traía unas fotos de Plaza Venezuela irreconocibles para mis hermanos mayores, y más para mí, por estar la plaza cubierta, sin el paso a desnivel por el que apenas había yo circulado. Aparecía la gran rotonda ajardinada presidida por unos venados colocados por Luis Roche, según añadió papá, con los dejos de cronista que a veces adoptaba. Temiendo molestarlo yo por no saber quién era el fulano Roche, me explicó que había diseñado la urbanización Altamira, adonde íbamos a visitar a mi tía Alicia, su favorita entre las hermanas de mamá. Más locuaz que de costumbre aquella noche, quizás por las cervezas que ya circulaban en el porche de la casa, continuó papá explicándome que el diseño de Roche era el primero de Plaza Venezuela, cuando esta apareció como distribuidor vial en 1940. Casi al mismo tiempo, añadió, que la urbanización Los Caobos y la Ciudad Universitaria.

Aunque papá no gustaba de ser interrumpido en sus “filípicas”, como algunos de sus contertulios solían criticarle, mamá comentó que prefería las “toninas” colocadas después de los venados, semejantes a las de El Silencio, porque eran más acordes con la magnitud de la plaza. Era la primera vez que escuchaba yo el nombre del cetáceo. Papá la corrigió señalando que no eran toninas sino gracias o ninfas (otra palabra desconocida), esculpidas por Ernesto Maragall. Completó diciendo que, tras el vaciado de la plaza, fueron trasladadas al parque Los Caobos, donde se habían “resfriado bajo los árboles”, según la conseja popular.

Mamá insistió que, resfriados o no, “los venaditos” se veían mejor en la Plaza La Estrella. Y ante mi sorpresa, ambos me confirmaron que eran los mismos que veíamos en San Bernardino, cuando íbamos a hacer compras al CADA.

1973

Con sus ahorros como trabajadora en la notaría pública de Caracas, mi hermana Corina acababa de comprarse un Renault 12, azul petróleo, para utilizar las denominaciones de los creyones Prismacolor. Lo pagaba por cuotas en el Automóvil de Francia, en Candelaria, uno de los innúmeros concesionarios que ofrecían carros nuevos, con todas facilidades, en aquella capital enrumbada hacia la Gran Venezuela.

Ya había sido diagnosticado papá con cáncer de garganta, tras décadas fumando Fortuna sin filtro. Venían los cigarrillos blancos en cajetillas azul rey, otro matiz de Prismacolor, algo más vivo que el petróleo del Renault 12. Aunque fumaba menos papá tras la cirugía, las cajetillas sempiternas no lo abandonaban en su convalecencia. Para entonces el MOP lo había jubilado y salía poco de casa. Pero una noche Corina nos invitó “a dar una vuelta”, como decía mamá, con brillo en los ojos, siempre que la convidaban. Su agradecido entusiasmo le venía de no haber tenido nunca carro propio, como tampoco papá.

Era diciembre: porque recuerdo que, sobre la Torre Polar, las arqueadas letras de neón estaban coronadas por el árbol de navidad. Sin ser devoto de la arquitectura moderna, papá nos recordó que, desde que se erigiera en 1954, el rascacielos de Galia y Vegas había jalonado la expansión corporativa de Caracas hacia el este. Le había seguido la Torre Phelps en el 67, el mismo año del terremoto.

Mientras papá peroraba, mamá y yo nos embelesábamos, desde los asientos traseros del Renault, con los neones resplandecientes sobre las torres. Una vez más nos deslumbró el tapiz rojiblanco de Coca-Cola, encendiéndose sobre la bomba de gasolina. Años más tarde encontraría aquella epifanía nocturna registrada en un relato de Silda Cordoliani:

“A lo lejos, luminosas líneas del fucsia al rojo se movían ante mis ojos construyendo paulatinamente un redondel para luego devolverse desapareciéndolo por completo para después volver a armar el círculo resplandeciente y seguir así, repitiendo el acto mágico, innumerables, infinitas veces”.

1983-84

Graduado de urbanista en el 82, trabajaba yo en la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano (OMPU), ubicada en la Torre Capriles. Llegaba de lunes a viernes en mi propio carro, un Fiat Mirafiori azul celeste, comprado nuevo en un concesionario de Altamira. Seguía los pasos de mi hermana Corina con su Renault, solo que pagué el mío de contado, con mis ahorros de trabajos estudiantiles, forjados en aquel bolívar todavía fuerte.

Venía yo al trabajo desde San Bernardino, por lo que no debería tomar mucho tiempo el trayecto, pero el tráfico se congestionaba al aproximarse a Plaza Venezuela. La inauguración del metro, en enero de 1983, alivió en mucho la circulación, pero el volumen peatonal aumentó en las bocas de la estación, sobre todo las de Gran Avenida. También se hacía pesado con los camiones y las gandolas, en medio de los preparativos de los Juegos Panamericanos. E incluso después del Viernes Negro, abundaban los carros adquiridos para el “día de parada”, como el Fiat 147 que compraron mis hermanos (y me prestaban los viernes, cuando me tocaba dejar el Mirafiori en casa).

La renovación del metro colocó la fuente en el centro de Plaza Venezuela. Conductores y paseantes la contemplaban embelesados, un poco con el orgullo infantil de los lugareños. Después de todo, el metro no solo era “la gran solución para Caracas” –como proclamaba su lema– sino también era una suerte de juguete secular para sus habitantes. Así lo celebraron Salvador Garmendia, Adriano González León y José Ignacio Cabrujas, entre otros cronistas, en sus columnas de prensa.

Yo también me complacía con la nueva Plaza Venezuela, sobre todo cuando cruzaba hacia la Torre Phelps para almorzar con colegas o tomar un café tras la jornada. Después nos quedábamos un rato viendo tiendas, como la librería Tecni-ciencia, abarrotada de títulos en aquellos años. Fue entonces cuando, llevado por el entusiasmo con que el metro nos envolvió, compré Caracas en catorce estaciones (1984), de Morella Barreto. Probó ser valiosísimo para escribir textos como este.

quimera urbana: Ramón Paolini ©Archivo Fotografía Urbana

1989

Habiendo vivido casi dos años entre Madrid y Barcelona, fue duro regresar a Venezuela tras el Caracazo. En mis itinerarios entre Capitolio y Chacaíto, si bien las estaciones se mantenían impolutas, los entornos urbanos me resultaban desprolijos, deteriorados algunos por las revueltas. Sin embargo, el Metrobús funcionando en San Bernardino fue de los avances encontrados, a mi retorno, como peatón. Especialmente ahora que estaba yo sin carro, tras vender, al irme a España, un Fiat 147 adquirido en 1984, después de que me robaran el Mirafiori en Santa Fe.

Aunque demoraban algo, tomaba yo los autobuses recién estrenados en la avenida Los Próceres, desde donde me trasladaban hasta la estación Bellas Artes. Como recreando mis años en la OMPU de Torre Capriles, me desplazaba entonces hasta la estación Plaza Venezuela. Desde allí caminaba al bulevar de Sabana Grande, algo deslucido ya, donde la librería Suma continuó siendo parada obligada. En los estantes tras la caja, a la entrada, noté que me esperaba Caracas, una quimera urbana (1985), el cual había ojeado antes de irme a España. Pero ahora lo adquirí, porque las imágenes de Ramón Paolini capturaban la metrópoli contrastante y tercermundista que me confrontaba al cerrar aquella década.

Recuerdo que estaba el cielo encapotado esa tarde de la compra, como en la toma de Plaza Venezuela en perspectiva con Parque Central, la cual saltó a mi vista al abrir el libro en el metro de regreso. Desde entonces me ha parecido aquella foto una prefiguración de los tiempos tormentosos que hubieron de venir.

2000

Después de varias cirugías de rodilla, la movilidad de mamá había disminuido dolorosamente. Para romper su rutina casera, la invitaba los domingos a “dar una vuelta”, no ya en Renault o Fiat, sino en el Toyota Starlet que adquirí a mi regreso de Londres, al promediar la década de 1990.

Cortejados ahora por la enfermera de turno, algunas veces nos adentrábamos hacia el este a lo largo del Ciempiés, o hacia el sureste por la autopista de Prados; allí mamá disfrutaba de las vallas y los anuncios encendiéndose en “la nochecita”, como ella gustaba decir. Por contraste con la oscuridad de urbanizaciones como San Bernardino y La Florida, comentábamos que el iluminado paisaje publicitario desde las autopistas era de lo poco restante de la modernidad caraqueña. Extasiaba a mamá la gran valla de Savoy en Bello Monte, así como los anuncios sobre los achicados rascacielos de Plaza Venezuela. Comentaba entonces que los recordaba más altos de cuando paseábamos con Corina en el Renault 12, acaso magnificados por las filípicas de papá.

Nos dolía a ambos que el tapiz de neón de Coca-Cola hubiese sido retirado. Pero mamá se lo tomaba con cierto humor: viendo el arco de Polar, la esfera de Pepsi y el pocillo de Nescafé sobre las torres, decía que aquello todavía semejaba una merienda. Mientras tanto yo, aferrado a la valla rojiblanca y mis memorias londinenses, seguía mirando a Plaza Venezuela como Picadilly Circus caraqueño.

Lea también el post en Prodavinci.